Heures lorraines

Vie à Fameck début 1900 à 1950

Région de Thionville, chanson en francique mosellan :

Kand, sang mat eig! - Schwätz deng Sprooch mat Stolz - Eine Platt weider liewen - Weil eis Sprooch as drun ze stierwen

Enfant de la Lorraine, chante avec nous - Parle ta langue avec fierté - Notre Platt (patois) doit continuer à vivre - Notre langue est en train de mourir

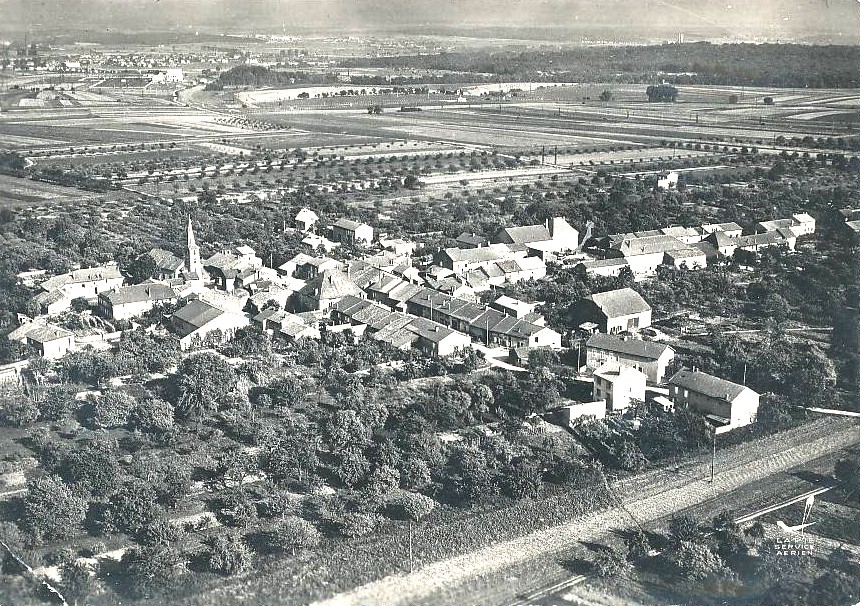

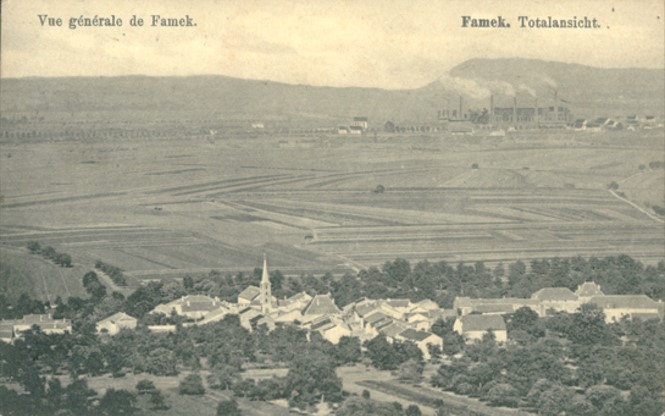

En 1910, Fameck compte 1300 habitants

Fameck, au loin les usines de De Wendel

Fameck, au loin les usines de De Wendel

Le tramway

Depuis 1912, Fameck communique avec Thionville et la vallée de la Fensch grâce au tramway de la Basse-Moselle. Il a été crée sous l’administration allemande. La ligne suburbaine, longue de 28 km, reliait Thionville à Fontoy en remontant la Vallée de la Fensch, avec deux embranchements de Florange à Fameck et de Knutange à Algrange.

Dès lors, le marché d’Hayange est à la portée de tous les jardiniers du cru, grands ou petits, qui, de ce fait, monopolisèrent la vente des légumes, fruits, volailles et produits laitiers.

Sur la photo, on peut voir la fierté que les habitants de Fameck avaient de voir leur ville desservie par le tramway. Celui-ci avait une vitesse maximale de 16km/heure en ville et 36km/heure en campagne. Dès 1913, plus de 3,5 millions de voyageurs empruntent le réseau et dans les années 30, plus de 140 agents font tourner les 24 motrices disponibles. Les remorques avaient 18 places assises et 16 debout. Deux remorques étaient réservées aux jours de marché ou de manifestation publique quelconque. Le chauffage des remorques fut assuré dès 1913.

En 1946, les premiers autobus sont mis en service ; ils sonneront le glas du tramway qui arrêtera son exploitation le 22 septembre 1952.

L'agriculture

L’agriculture y est florissante et de toutes les localités d’entre Fensch et Orne, Fameck est la seule à trouver l’essentiel de ses ressources dans des produits naturels. On vient de partout de la vallée usinière profiter de cet air pur, en communion avec la nature, loin des fonds enfumés des usines. On vient surtout au printemps au plateau de Morlange admirer cet immense verger en pente douce, en contrebas, déployant à perte de vue ses milliers de cerisiers, mirabelliers et pommiers en fleurs.

-

Extrait du "Patriote Lorrain" du 16 mai 1926

"La commune de Fameck encerclée par ses milliers d'arbres fruitiers, offre actuellement un coup d’œil du plus bel aspect. Inutile de dire combien nombreux sont les étrangers qui aiment venir respirer ce parfum si sain et si délicat que leur offrent les arbres de tous fruits. Actuellement, ce sont les pommiers qui, en pleine floraison, ne font qu'un énorme bouquet rose. La récolte de ceux-ci est, disons-le, sérieusement compromise par les gelées et les temps froids actuels. Un adoucissement de la température peut-il faire espérer une floraison? Quant aux cerises, qui font le renom de Fameck, elles sont formées, hors de tout danger, et la récolte s'annonce comme bonne. Ceci va intéresser bien des marchands de gros et d'une façon générale tous les amateurs. Qu'on se le dise; dans cinq semaines Fameck par ses cerises, aura atteint son activité commerciale des bonnes années."

Fameck a sa fête de la Cerise, fruit dont le village est décrété plus gros producteur de France et ce, jusque dans les années 50. Les anciens racontent que les cerises de Fameck étaient, à ce point exceptionnelles, qu'elles furent, un jour, envoyées par voie ferrée au tsar de Russie comme "délicatesses".Au début du siècle, les adolescents fameckois lorsqu'ils réussissaient leur certificat d'études primaires, se voyaient offrir un arbre fruitier par leur instituteur.

Fameck en lutte contre les industriels

En 1913, tous les particuliers peuvent profiter du gaz fourni sur demande et par contrat par la Firme de Wendel.

Fameck aura l’électricité en 1922, les écarts de la commune en 1934.

Fameck tient bon contre les tentatives des industriels qui cherchent à faire passer une voie ferrée à Remelange ou de poser à travers Morlange une voie de raccordement des carrières de Ranguevaux au tramway de la Basse-Moselle, pour les besoins des usines. Ce conservatisme détonne dans une région où toutes les communes environnantes ont depuis longtemps cessé leur lutte contre les industriels et témoigne une grande fermeté à protéger leur terre et leur manière de vivre. Les Fameckois sont jaloux de leur terre et se battent contre les empiétements de De Wendel sur le ban communal.

Si la commune a réussi à préserver son territoire de toute réquisition industrielle, l’industrialisation la touche toutefois car si elle n’a pas d’usines, elle a de plus en plus d’ouvriers ce qui lui cause pas mal de difficultés car la paupérisation de la commune croît au fur et à mesure que sa population augmente. La commune compte 2519 habitants en 1935 et sur 507 naissances, 113 sont étrangères. Si elle accueille les ouvriers, la commune n’a pas d’usine donc pas d’impôt sur celle-ci et cependant doit créer des infrastructures nouvelles pour le bien-être des habitants. Dans les années trente, l école du village ne pouvant plus accueillir plus d’enfants, 112 de ces nouveaux enfants ont dû être envoyés à l’école à Seremange. Bon gré mal gré, on assiste à la création de ce qui allait devenir le « nouveau Fameck », l’essentiel des vieilles familles pour la plupart agricoles étant toujours concentré dans le vieux village dont la famille KEIME faisait partie.

### Les Fameckois, de fervents catholiques

Pour illustrer combien les habitants de Fameck étaient de fervents catholiques, il suffit de relater l’affaire du cimetière de Fameck en 1904. Le 23 janvier 1904 meurt un cheminot de confession protestante. Nous sommes en Lorraine annexée et les Hohenzollern au pouvoir sont de confession protestante. L’homme avec l’assistance d’un pasteur est enterré dans le cimetière de Fameck au grand dam du curé qui déclare de ce fait le cimetière pollué et l’évêque le suit en interdisant le cimetière. De ce fait aucun prêtre catholique n’en franchirait le seuil et les morts y seraient ensevelis sans prière, dans une terre profanée. Journal épiscopal : « Catholiques lorrains, voyez-vous à présent ce que les adversaires veulent. Après vos cimetières, ils vous prendront vos processions, vos écoles, vos églises, après vos églises, votre foi… » La loi française du 12 juin 1804 stipule que dans les communes où l’on professe plusieurs religions et où n’y a qu’un cimetière, celui-ci doit être partagé en autant de parties qu’il y a de confessions. Or, jamais le cimetière de Fameck n’a été partagé car il n’y avait que des catholiques. C’est Guillaume II en personne qui contraignit l’évêque à lever l’interdit qui dura 3 mois et par la suite quand on prononça le nom de Fameck devant l’Empereur, celui-ci s’écria : »Ach, der infâme Eck ! Ah, le coin infâme ! » La population s’accommoda tant bien que mal de la situation sauf le curé qui, sur son lit de mort, demanda à être enterré dans son village natal du pays messin car il continua à croire au sacrilège. Il ne faut pas s’étonner qu’en 1940, Fameck soit en haut de la liste des populations indésirables dans le nouveau Reich.

Croix et commémorations partout dans le village

Croix et commémorations partout dans le village

KEIME François Emile

KEIME François Emile né le 2 février 1880 à Fameck, Moselle, fils de KEIME Jean Félix Emile et de PHILIPPE Mélanie, décédé le 25 janvier 1932 à Fameck.

Pendant l'annexion de 1871 à 1918, les jeunes alsaciens-lorrains devaient conformer aux obligations militaires de l'Empire.A l'âge de 17 ans, les jeunes hommes sont recensés dans la commune où ils sont domiciliés et sont inscrits sur le rôle de la conscription. Les conscrits passaient devant le conseil de révision à l'âge de 20 ans pour réaliser 2 ans de service actif, 4 ans de réserve, 11 ans dans l'armée territoriale et 7 ans en force territoriale.

Les hommes sont classés dans différentes listes dont : exclus du service militaire - ceux qui passent en réserve supplétive pour des raisons physiques, médicales ou familiales - ceux qui passent directement au Landsturm( garnison ou travaux)pour des raisons, familiales ou physiques.

Aurait pu faire partie d'une de ces listes puisqu'il était soutien de famille et que son incorporation aurait pu avoir pour conséquence l'arrêt d'une exploitation agricole.

19 janvier 1906 : Extrait du Courrier de Metz - "La population vient d'être mise en émoi par un incendie qui s'est déclaré dans la maison de Mme Veuve KEIME, de Fameck (Philippe Mélanie veuve de KEIME Jean François Emile). Il était quatre heures du matin, lorsqu'on aperçut le feu sur la toiture de l'immense bâtiment.

La propriétaire et son fils ( François Emile qui, depuis la mort de son père en 1881, s'occupait de la ferme) dormaient tranquillement dans leurs lits. Tout le village était alarmé, mais eux ne se doutaient encore de rien. Les voisins avaient été réveillés par le bruit des tuiles tombantes. En quelques minutes, les écuries, le corps du logis, les granges, tout était en flammes.

On a sauvé le gros bétail, et il fut impossible de faire plus que de circonscrire le feu dans son foyer. On se vit forcé d'aller encore à la requête de la pompe à incendie d'Uckange. Heureusement que la maison attaquée est la dernière de la ligne du côté d'Edange. Au-dessus se trouvent encore la fontaine et le lavoir de Fameck.

La proximité de l'eau était très favorable à l'extinction. On ignore la cause du sinistre. Comme l'immeuble n'est pas suffisamment assuré, Mme Keime subit une forte perte. C'est d'autant plus triste, que, depuis quelques mois, elle est complètement paralysée d'un côté."

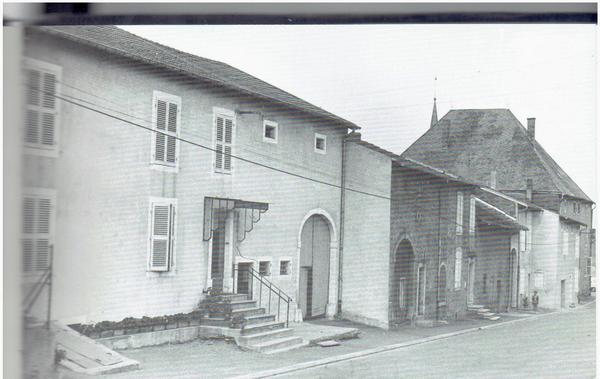

La maison des KEIME est marquée d'une croix

La maison des KEIME est marquée d'une croix

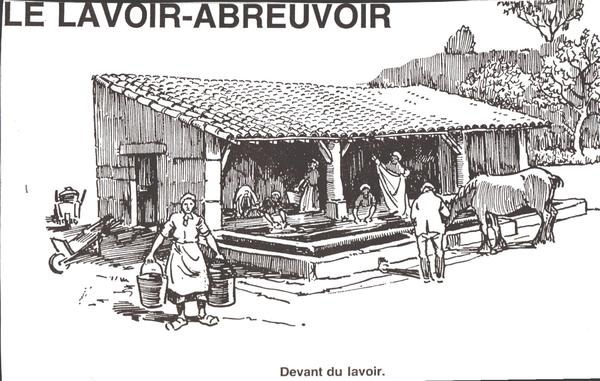

Ancien lavoir du vieux Fameck au fond

Ancien lavoir du vieux Fameck au fond

Chaque hameau possède son lavoir. L'eau est réputée d'une qualité exceptionnelle et chaque villageois vient y puiser son eau.L'image est prise de la place Saint Martin.

A droite, la grande maison des Larchez (François Larchez fut maire de Fameck de 1925 à 1929). Nous sommes liés à cette famille par Jean Larchez (sosa 381) qui, en 1738, se maria avec Jeanne Cuisinier( sosa 114) apparentée aux Sequer.

Cette partie du village qui amorçait la montée vers Edange se dénommait Fameck-la-Haute. La maison des KEIME se situe dans la rue des Ducs de Bar anciennement rue de la Fontaine. La rue est ainsi appelée en raison d'une grande fontaine abreuvoir couverte qui sert également de lavoir. A côté se trouvait aussi le guéoir c'est-à-dire un bain pour les chevaux. Le calvaire était attenant.

Sur la photo, on peut voir une porte métallique sous laquelle un escalier permettait d'accéder à la cave de l'extérieur. A gauche un tas de bois dont une partie est fendue et prête à être remisée pour l'hiver. Au premier plan, se trouve l'usoir avec son tas de fumier et une brouette en bois dite aussi brouette à moellons qui permet de transporter des charges encombrantes comme bois de chauffage, fourrages...

6 février 1907

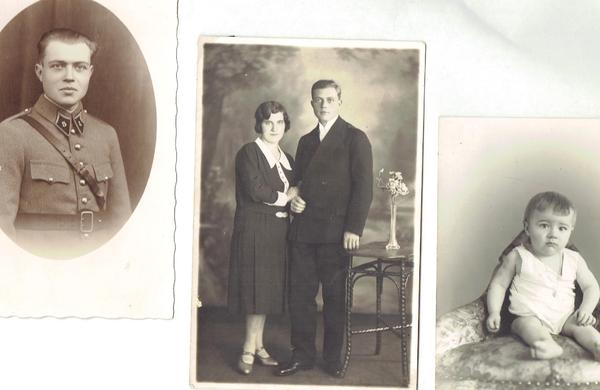

Mariage de François Emile KEIME Et de Lucie Marguerite BOLOGNE à Pierrevillers.

François a 27 ans, Lucie 19.

BOLOGNE Lucie Marguerite née le 7 avril 1888 à Pierrevillers, Moselle, fille de BOLOGNE Alphonse Victor et de KEIME Marguerite, décédée le 16 décembre 1946 à Fameck.

Ils se rencontrent à l’occasion de réunions familiales car Lucie, faisant partie d’une très vieille famille de Pierrevillers était déjà alliée aux KEIME de Fameck par sa mère Marguerite. Pour le cousinage entre François et Lucie, ils sont tous les deux descendants de l'ancêtre KEIME Gilles né en 1751 et décédé à Fameck en 1826.

François est propriétaire-exploitant agricole. Descendant d’une des plus vieilles familles de Fameck, il a des terres sur tout le ban de Fameck. D’ailleurs, si on regarde la généalogie de François, on s’aperçoit que ses ancêtres se sont souvent mariés avec des filles issues elles aussi de vieilles familles d’agriculteurs ce qui au cours des siècles a considérablement augmenté le patrimoine familial.

Il cultive des graines, de la betterave et de la pomme de terre. Il fait du fourrage car il élève également des vaches, des bœufs et des chevaux sans compter les porcs. Les cerises de Fameck sont réputées dans tout l’Est de la France et il possède beaucoup de vergers de cerisiers, mirabelliers, pommiers : somme toute une ferme très prospère et une famille respectée dans tout le village.

Si on peut parler d'une particularité, tous les dimanches, il va à la boulangerie chercher du pain et des gâteaux, pratique plutôt bourgeoise pour l'époque. Il n'y avait que trois familles dans la rue, dont les KEIME, qui possédaient un four à pain. On pétrit et on prépare une quantité de pâte suffisante pour tenir quinze jours. C'est également le jour de la cuisson des brioches, tartes et autres. Quand la famille KEIME allume son four à pain, tous ses voisins sont invités à venir faire cuire leur pain, tartes...

François,Lucie KEIME, Joseph et Marie Emilienne 1913

François,Lucie KEIME, Joseph et Marie Emilienne 1913

23 décembre 1908

Naissance de Joseph Emile, décédé le 15 mars 1981 à Nancy (54).Marié à Marie Augustine Thill née le 27 juillet 1918 à Borny, fille de Jean Pierre Thill et de Thuillier Augustine dont 2 enfants:

Claude Louis né le 28 août 1939 à Hayange et Bernadette Emilienne Dominique née le 8 janvier 1943 à Bergerac, Dordogne.

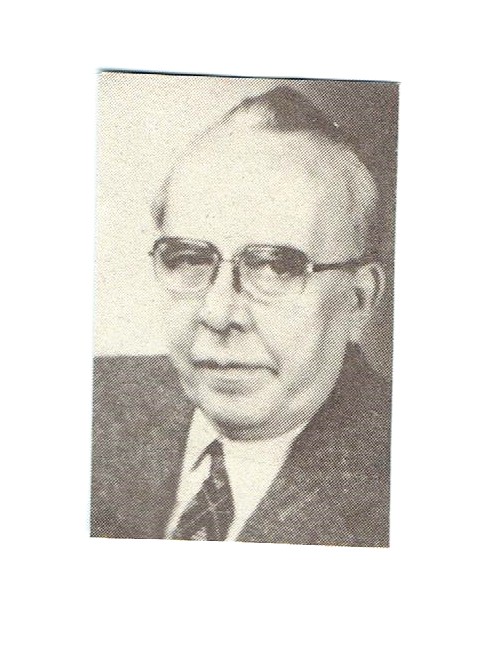

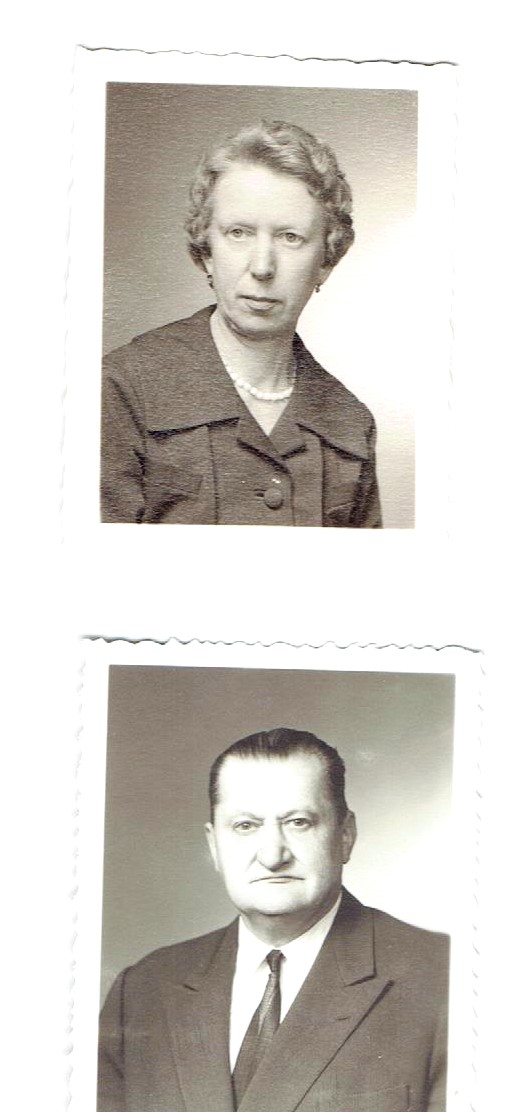

Joseph KEIME et Augustine Thill

Joseph KEIME et Augustine Thill

- Il exerce son métier de technicien à la Fenderie des Etablissements Wendel et Cie. Il est titulaire de plusieurs médailles du travail. Homme très actif, il consacre plus de trente années de sa vie au service de sa commune en tant que conseiller municipal en 1935, fut expulsé de 1940 à 45, devient deuxième adjoint de 1947 à 1953, premier adjoint de 1953 à 1954 puis maire de Fameck le 19 février 1954 jusqu’en 1965. Il est président d’honneur du Crédit Mutuel, administrateur de la Caisse d’Epargne.

22 Janvier 1911

Naissance de Marie Emilienne à Fameck, décédée le 5 janvier 1932 à Fameck, mariée à Gabriel Seiwert fils de Nicolas Seiwert et de Marie Suzanne Cridel, né le 28 septembre 1910 à Remelange, Fameck, décédé le 9 avril 1964 dont 1 enfant:

Gabriel Nicolas SEIWERT,Marie Emilienne KEIME et Emilien Gabriel

Gabriel Nicolas SEIWERT,Marie Emilienne KEIME et Emilien Gabriel

Emilien Gabriel né le 4 janvier 1932 à Hayange décédé le 31 octobre 1987 à Hayange. Marié le 1 décembre 1956 à Joeuf avec Jeanne Pennucci née le 11 janvier 1939 à Joeuf fille de Giovanni et de Maria Veronese tous deux originaires d’Italie et père de 5 enfants.

Marie Emilienne est décédée en couches suite à un excès d’albumine non décelé au cours de sa grossesse. Sa mort affecta profondément son père.

12 juin 1916

Naissance de Louis Marcel à Fameck , décédé le 11 janvier 1997 à Thionville, marié à Maria Seiwert le 5 mars 1945 à Creysse, Dordogne

18 novembre 1919

Naissance de Paul Edmond à Fameck, décédé le 29 janvier 1982 à Thionville, marié à Marie Paule Weynand le 2 novembre 1951 à Fameck, fille de Eugène Camille Weynand et de Theis Louise Marguerite dont une fille : Dominique Marie mariée à Marc Schosser

- Paul Edmond exerce comme enseignant pendant de nombreuses années avant de devenir en compagnie de Mr Schmit un des pionniers de l’enseignement secondaire à Fameck puisqu’il fit partie de la première équipe pédagogique du collège d’enseignement général. Il exerce ensuite au lycée St Exupery, puis au collège La Feltière en qualité de professeur de lettres classiques .

20 juin 1921

Naissance de René Louis Joseph à Fameck, décédé le 2 décembre 1988, marié à Yvonne Thill, cultivateur d'une ferme à Fey.

10 mars 1923

Naissance de Lucien Albert Adrien à Fameck, marié à Alice Chadourne, originaire de Bergerac, Dordogne dont 3 enfants: Michel décédé le 27 décembre 1995, marié à Marie Claude Gorria,Monique et Josiane.

- Il reprend la ferme de ses parents.

29 juillet 1924

Naissance de Georges Alphonse à Fameck, décédé le 20 mars 1996 à Thionville, marié le 19 mars 1948 à Fameck à Marthe Malveau, fille de Nicolas Gabriel Malveau et de Anne Marie Hein dont 2 enfants: André, conseiller municipal et Patrice

- Georges Alphonse a effectué toute sa carrière aux établissements De Wendel

24 mars 1927

Naissance de Gabriel Gustave Maurice à Fameck marié le 23 avril 1949 à Paulette Marie Germaine Mangeot, née le 3 août 1927 à Terville, fille de Jules et de Marie Juliette Holstaine dont 3 enfants :Jacqueline, Lucie, Roger

17 septembre 1928

Enfant sans vie

Lucie est veuve

François ne s'est jamais remis de la perte de sa seule fille et une vingtaine de jours après, il décède accidentellement en faisant une chute du haut de son grenier à foin. On est en 1932.

Le Lorrain 20 janvier 1932 "Monsieur Emile KEIME, 52 ans, marié, demeurant à Fameck, était monté sur le grenier pour descendre du foin. Il eut le malheur de glisser et tomba d'une hauteur d'environ 3 mètres sur le sol. Avec de fortes lésions à l'épaule droite, le blessé reçut les premiers soins du docteur Wonner de Hayange."

Lucie Bologne est donc veuve avec 7 enfants à sa charge dont le dernier a 5 ans.

Elle est seule pour faire marcher le train de culture et ce sont les aînés qui ont la lourde tâche de l’aider à la ferme. Pas question pour eux de faire des études poussées, ils doivent aussi aider financièrement leur mère et Louis est embauché comme commissionnaire aux usines de Wendel, la Fenderie.

Les frères KEIME années 1970 et Gabriel Seiwert

Les frères KEIME années 1970 et Gabriel Seiwert

Epouses des frères Keime Années 1970 et Jeanne Pennucci

Epouses des frères Keime Années 1970 et Jeanne Pennucci

Une sœur de Lucie, veuve également vient l’aider et de temps en temps Maria Seiwert est embauchée pour la vaisselle et autres tâches ménagères. La mère a la poigne dure et personne ne chôme à la maison. Puis vient la guerre et l’expulsion en Dordogne.

Elle ne s’en remet pas, se ronge les sangs à l’idée que des étrangers occupent ses terres et sa maison et qu’elle sait qu’en rentrant, il ne lui restera rien sauf les murs ce qui est malheureusement arrivé.Elle fait une sorte d'attaque en Dordogne qui la laissera plus vulnérable.Finalement , elle décède d’un éclatement de la vésicule biliaire le 16 décembre 1946.