Heures lorraines

Dîme des pommes de terre à Bellefontaine, 5 km du centre de Xertigny

L'hiver de 1709 a été très rigoureux, on fut réduit à faire du pain d'avoine qui se vendit fort cher; c'est alors que pour remplacer les céréales gelées,

"on commença à planter, à Bellefontaine, quelques pommes de terre dans les jardins, chenevières ou dans quelques terrains incultes autour des maisons ce qui n'avait aucune conséquence sur les redevances dues vu le peu d'importance de ces plantations."

L'essai ne fut pas suivi d'un grand résultat : plusieurs continuèrent à en planter, entre autres le curé Vuillemin, qui en fit (affirme-t-on en 1748) pendant vingt cinq ans sa nourriture familière, mais la grande majorité considérait "la pomme de terre comme indigeste et ne servant qu'à nourrir les bestiaux les plus vils".

Mais voici venir l'hiver très dur de 1730-1731,

"à la suite des grandes neiges, les grains de nos montagnes furent entièrement perdus", on revint donc à la pomme de terre, "ayant reconnu l'utilité de ce fruit, la plantation en devint bien plus considérable, d'autant plus que les terrains sablonneux étant plus avantageux que les terrains gras comme les jardins et chenevières, on en a planté dans la campagne, dans les champs ; puis ils ont fait usage de chaux vive, ce qui leur est devenu de grand avantage."

De sorte qu'en 1746, époque à laquelle éclate le procès de la dîme des pommes de terre :

" tous les habitants en font usage et un seul laboureur en plante annuellement jusqu'à deux jours de terre, et les manoeuvres jusqu'à un demi-jour chacun; le produit ordinaire est de 30 à 40 resaux par chacun jour de terre, ce qui fait un très grand bien surtout aux pauvres gens, pour épargner du pain."

un jour de terre est la quantité de terre qu'un homme pouvait labourer en une journée soit environ 0,3 à 0,5 hectare. Le résal a une capacité de 18 litres.

Ici surgit la difficulté de la dîme.

De temps immémorial, la cure de Bellefontaine dépend des Dames de Remiremont et la dîme leur appartient ; mais depuis 1390, elles ont abandonné au prieuré d'Hérival, à condition qu'il desservirait la paroisse, le tiers des grosses dîmes et la totalité de la menue dîme. Aussi la communauté déclare le 1er juin 1704 que :

Il n'y a point d'autre grain dans cette paroisse que du seigle, avoine et quelquefois du sarazin, ce qui est grosse dîme. A l'égard de cette menue dîme, elle se paye aussi au douzième, et se prend sur le chanvre dans la chenevière mâle et femelle, sur le lin, sur l'orge qui se sème dans les jardins, sur les pois et fèves, millet et sur la laine qui se trouve à la Saint-Martin d'hiver au poids et à la liasse, laquellle le décimateur est obligé d'aller chercher dans les maisons.

Relativement aux dîmes, les terrains de Bellefontaine étaient divisés en trois classes : les uns doivent payer la grosse dîme, ce sont :

les terres anciennes, sans aucune distinction de fruit,la variété plantée en détermine la nature; les autres, jardins et chenevières, payaient la menue dîme ; enfin une troisième catégorie, renfermant les terrains incultes et les terres nouvellement défrichées ou essartées, ne payait aucune dîme.

Or, la pomme de terre a, peu à peu, envahi les terrains à grosse dîme; de ce fait, les Dames réclament leur part de la Dîme des pommes de terre car ce n'est pas le fruit planté mais le champ lui-même qui classe les dîmes. Elles comparent la pomme de terre au topinambourg à savoir : sur l'ordonnance portée par la Cour de Lorraine en mars 1719, il est exempté de dîme quand il se trouve sur des terres vierges.Il est menue dîme quand il se trouve sur des terres plantées précèdemment de menus fruits et assujetti à la grosse dîme sur des terres de grosses dîmes.

Ici apparaît la personnalité du curé de Bellefontaine : Quirin Vuillemin, prêtre séculier dont la nomination en 1712 n'a rien à voir avec les Dames de Remiremont. Il est fort aimé de ses paroissiens qui, en 1718 se déclaraient "très satisfaits des instructions et sage conduite de Monsieur leur Curé".

Quelle fut sa part dans l'affaire des dîmes? Les curés du Prieuré qui jouissent des mêmes prérogatives que le curé Vuillemnin veulent suivre son exemple ce qui amène les Dames de Remiremont à aller en justice.

Ecoutons le réquisitoire des Dames:

"Le laboureur trouve du profit en multipliant de toutes parts la pomme de terre, encouragé par son curé pour lequel il peut avoir de l'affection. De ce fait, le curé a tout intérêt à supprimer les gros fruits pour récupérer les menues dîmes que les Dames avaient abandonnées aux curés du prieuré d'Hérival. A eux tous les bénéfices et ne resteraient que les charges (paiement aux curés d'une pension, la portion congrue et l'entretien des édifices consacrés au culte) aux Dames puisqu'elles ne toucheraient plus les grosses dîmes : soit 70 jours de dîmes passeraient des Dames aux curés.

La culture ne coûte au manoeuvre que la peine. La semence consiste dans un demi-hymal qui lui coûtera quatre sols. La pomme de terre a quelquefois vingt germes et si on la coupe adroitement en autant de portions, chacune donnera une tige de plus de cinquante fruits entiers. La récolte ordinaire est de 30 à 40 réseaux pour un journal, et le prix ordinaire est de 3 à 4 livres le resal. Le produit surpassera donc d'un tiers en sus les autres grains, sans compter que les grains exigent une dépense plus grande de semence, que les frais d'engrais, de labourage, de semailles, de voitures et de batteurs à la grange.De plus, la feuille même de ce fruit procure au bétail une augmentation de lait à un degré inconcevable. Les boeufs et les vaches en prennent la graisse mieux que de la pâte des autres grains. La pomme de terre ne court pas les risques des grains ordinaires que dans les montagnes les grandes neiges, les gelées, les hivers trop longs font souvent périr, indépendamment des accidents de la grêle et des tempêtes". D'où conclusion : la pomme de terre, à l'égal des autres fruits, peut et doit payer la grosse dîme."

Bellefontaine prit fait et cause pour son curé; d'où un procès qui dura plusieurs années et épuisa toutes les étapes de la justice lorraine et française.

"Les maire, syndic, habitants et communauté de Bellefontaine, assignés au Conseil du Roi et réunis enb corps de communauté, le 12 janvier 1747, certifient :

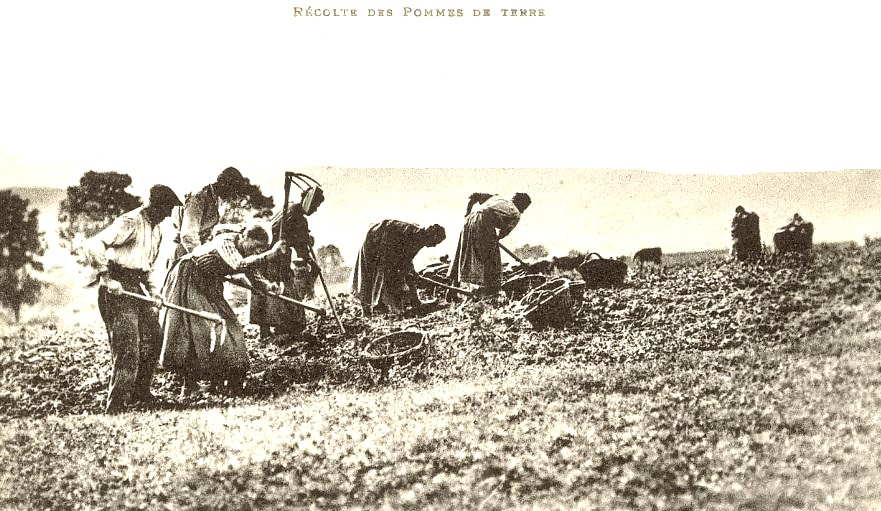

Que la pomme de terre est un fruit qu'il faut semer à la main l'une après l'autre, en suivant la charrue: et après qu'elles sont semées, il faut les bêcher une fois avant que la tige paraisse, et après il les faut encore cercler une fois et quelquefois plusieurs, suivant le temps, et que pour les arracher il faut bien employer la journée de vingt-cinq ou trente personnes, pour arracher un jour de terre ensemencé de pommes de terre, lorsqu'il ne faudra qu'un seul jour ou tout au plus un jour et demi de moissonneuses pour moissonner un jour de terre ensemencé de seigle ou autres grains.

Que "à l'égard de la semence, on ne peut pas couper une pomme de terre en vingt parties pour servir de semence, comme il est déclaré sur la requête en intimidation, et si se faisait, il n'est pas croyable qu'on en pourrait recueillir du fruit, à cause qu'une de ces parties là n'aurait pas de la matière suffisante pour faire pousser et nourrir son germe; qu'on a coutume ordinairement de se servir des moyennes pour semer les laissant dans leur entier, et quelquefois lorsqu'on trouve des grosses, on peut les couper den deux ou trois parties pour le plus, et même quand on ne les coupe pas, elles produisent encore une plus belle tige et de plus beaux fruits que les autres."

Que" la pomme de terre est un fruit des plus délicats pour la gelée, que lorsque l'hiver vient de bonne heure et qu'il continue, celles qui restent à cueillir et arracher, la gelée les fait périr dans terre, en telle sorte qu'elles ne sont plus propres à rien et que lorsqu'elles sont arrachées, on a bien de la peine de les garantir de la gelée dans les maisons, à moins qu'elles ne soient placées dans de bonnes caves ou autres endroits chauds."

Que" malgré les soixante-dix jours emplantés de pommes de terre, il en reste assez pour semer ensuite d'autres grains : seigle, avoine, sarazin ce qui rentabilise une terre souvent ingrate qui devait rester au repos jusqu'à 6,10 et 12 années de suite donc beaucoup moins de terres abandonnées. Ici "chaque habitant a sa liberté pour la culture de ses terres et pour la moisson de ses grains." chacun fait dans ses terres, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, au choix.

"La menue dîme se paie au douzième également comme la grosse dîme, et ainsi il serait très à propos et très équitable qu'il plut au Roi en son Conseil de régler la dîme des pommes de terre au vingt-quatrième, attendu les peines et les travaux que ce fruit fait, tant pour les bêcher et cercler, que pour les arracher."

"Depuis le baillage, la cause fut portée aux requêtes du palais, ensuite à la Cour souveraine de Lorraine, où il y eu arrêt rendu à la faveur de Monsieur Vuillemin, Curé de Bellefontaine, contre le Chapître de Remiremont, qui a tout de suite présenté sa requête au Conseil du Roi.Le procès ne finit qu'en 1749. Par un arrêt du 1er avril, le Conseil du Roi débouta le chapître de son recours en cassation et maintint le sieur Vuillemin "en sa qualité de décimateur des mêmes dîmes, aux droits et possession de percevoir la dîme des pommes de terre ( comme des topinambourgs) dans quels endroits ils puissent être plantés ou semés dans l'étendue de Bellefontaine."

Quirin Vuillemin ne jouit pas longtemps de son triomphe. Démissionnaire en 1748, il mourut le 21 septembre 1749.

Le curé Vuillemin qui, en 1719, ne percevait en fixe que la portion congrue, augmente en 1721 ses revenus grâce à la menue dîme de la pomme de terre. Par contre,il ne prendra sa part qu'au trentième pied.Le curé Vuillemin et ses successeurs n'allaient pas de maison en maison ramasser leur part de pommes de terre. Ils louaient ou vendaient leur part de dîme à des fermiers qui les payaient en argent. En 1787, le curé Blanchard de Bellefontaine alla même jusqu' à vendre devant notaire au meilleur enchérisseur le bénéfice de ses dîmes pour un bail de 7 ans.