Heures lorraines

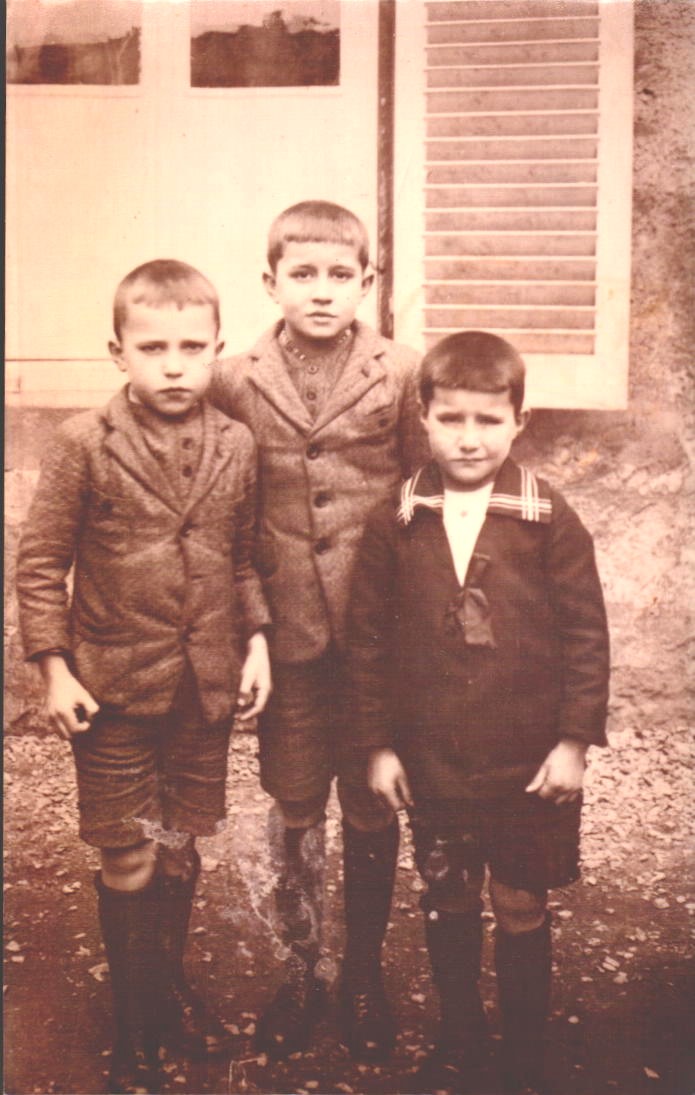

Enfance Louis Keime

Il vit dans un environnement ultra-catholique. En dehors de l'école et de ses travaux à la ferme, son temps et ses loisirs ont l'air d'être entièrement dédiés à l'église et aux besoins de cette dernière.

Ecole de Fameck 1922-1923 : croix sur Charles Seiwert et René Keime

Ecole de Fameck 1922-1923 : croix sur Charles Seiwert et René Keime

Intérieur de l'église de Fameck avant-guerre

Intérieur de l'église de Fameck avant-guerre

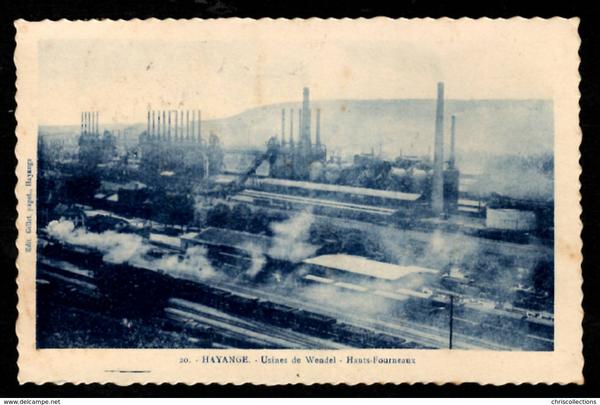

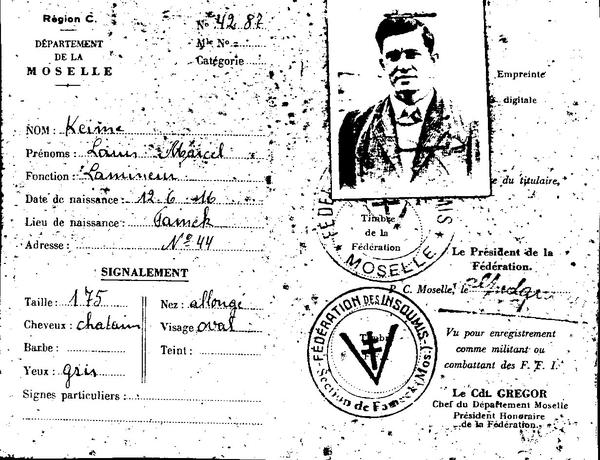

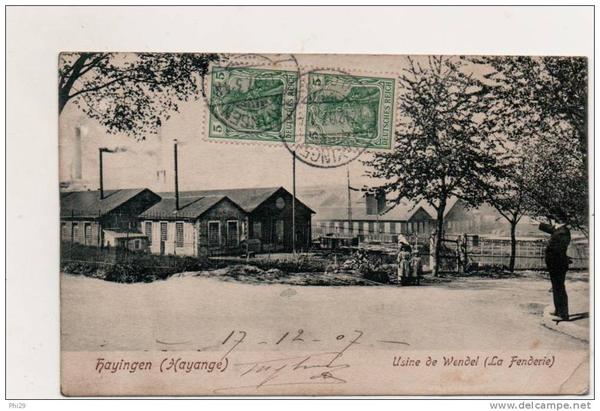

Le travail à la Fenderie

Louis a 16 ans. De janvier 1932 à juin 1932, il travaille comme jeune ouvrier aux établissements De Wendel à la Fenderie.Il est commissionnaire.

Ce n'est pas le manque de capacité qui pousse Louis à travailler à l'usine mais la nécessité d'aider financièrement sa famille. Or le seul travail rentable à l'époque était celui proposé par les Etablissements De Wendel.

A l'époque, tous les garçons de la Fenderie débutent sur le tas et travaillent des bras.Tous sont dits savoir lire et écrire. Aucun enfant illettré n'était admis à l'usine.De sorte que les plus jeunes embauchés et sacrifiés étaient aussi les plus intelligents. Tout garçon de 13 à 14 ans pourvu du Certificat d'Etudes avait toutes les chances d'être embauché en qualité de commissionnaire et d'accéder avec le temps à une chaise devant un bureau.

Le travail de Louis consiste à porter des messages de la Fenderie aux personnels des Grands Bureaux et vice-versa. Un service postal interne, une messagerie dont Louis et d'autres seraient les employés.

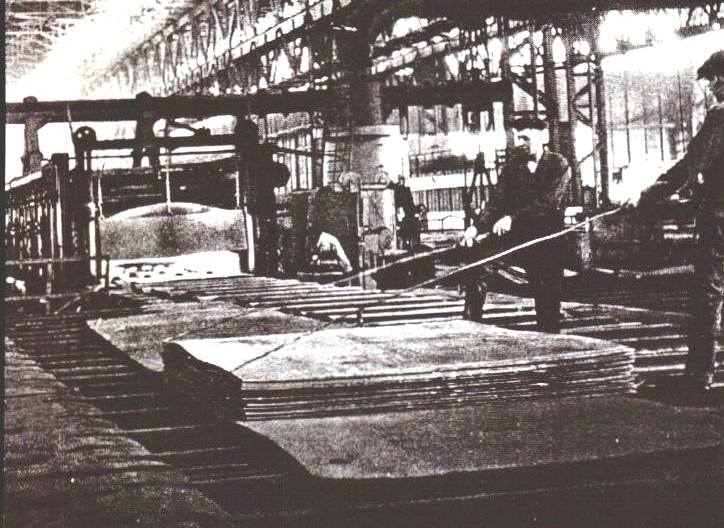

La fenderie est dotée d'un laminoir à tôles forte

La fenderie est dotée d'un laminoir à tôles forte

Du 13 juin 1932 au 26 mai 1937 il est dit ouvrier preneur à la Société lorraine de laminage continu de Florange et lamineur au moment de son service militaire.

On a mis des fumées dans le ciel de Lorraine, on peut y voir une vallée d'incendie lorsque les haut-fourneaux crachent leur fonte en fusion .Les champs, les prés, les maisons ne sont qu'à deux pas. La campagne et la ville ensemble nourrissent l'ouvrier-paysan.Ils viennent de Florange, Fameck, Ranguevaux, ils travaillent par tournées de 12 heures et font cuire leur repas dans des lèches frites posées sur les tôles chaudes.

Louis est un de ceux-là, "un sacrifié",les études et les bureaux confortables ne seront pas pour lui mais pour ses frères plus jeunes. En ce temps-là, on n'attend pas de la reconnaissance, on a le sens du devoir aussi bien à la maison qu'au travail même si quelquefois, on ressent un peu d'amertume en pensant à ce que l'on aurait pu être et que l'on n'est pas.

Il travaille aux laminoirs à froid. L'usine d'Hayange dont fait partie la Fenderie de Florange est le seul laminoir à rails de France. Bien que des poutrelles aient également été produites, Hayange est lié à la destinée du Chemin de Fer.Le travail est physiquement exigeant et peut être potentiellement dangereux

A sa sortie de l'aciérie, l'acier liquide est coulé dans une poche spéciale laquelle était menée par un pont roulant sur les lingotières, sortes de moules en fonte. Dans ces moules, l'acier se refroidit en un bloc, le lingot, qui pouvait peser jusqu'à 50 tonnes. Le lingot une fois complètement refroidi est prêt à être laminé. Un laminoir se compose de deux cylindres de révolution, en acier ou en fonte, d'un bâti en fer dit "cage" qui porte les cylindres, et de roues à engrenages cylindriques fixées sur les tourillons des cylindres, en dehors de la cage. Les cylindres sont horizontaux, d'un parallélisme parfait : leur distance peut être accrue ou diminuée à volonté au moyen d'une vis de pression; ils tournent à l'aide de roues à engrenage et toujours en sens inverse l'une de l'autre. Les cylindres sont lisses quand on veut obtenir de la tôle, cannelés quand on veut obtenir des barres de fer ou des fers profilés. Le lingot s'allonge, passe et repasse, laminé sur toutes ses faces; il devient bloom de section carrée ( rails, poutrelles) ou brame de section rectangulaire (produits plats tels que tôles).

Le travail est physiquement exigeant, nécessitant une bonne condition physique pour gérer les tâches quotidiennes. Les ouvriers sont souvent exposés à des conditions de travail potentiellement dangereuses d'où une compétence en matière de sécurité. La capacité de travailler en équipe est primordiale car la production implique souvent une coordination étroite avec d'autres collègues.

Septembre 1933

Louis est sacristain.Il a 17 ans.Il ne gagne pas grand-chose: 1/5 de la quête de la messe du dimanche matin. Il doit s'occuper de l'église,préparer le vestiaire du curé, l'autel, les ustensiles et allumer les cierges. Jusqu'à la guerre, Louis est le bras droit du curé.

Réunion d'une partie des enfants de chœur de la paroisse : présents sur la photo ci-dessous, : de gauche à droite - Paul Keime, assis, le curé Reiser, ?, Charles Seiwert, Léon Seiwert, Frédéric Seiwert, Lucien Keime, ses frères Gabriel, Georges, Louis et René- ? et ? Sur la photo, Louis fume déjà la cigarette.

Photo ci-dessous : 9 mai 1933- la chorale de Fameck va tous les ans se promener sous la garde du sacristain, en l’occurrence Louis Keime, que l'on peut voir d'ailleurs sous les escaliers.Les jeunes filles portent un béret blanc le dimanche jusqu'au jour de leur mariage. C'est un signe distinctif des enfants de Marie. Maria Seiwert fait partie de ce groupe et devient vite la favorite de Louis. A l'époque, Maria habite Remelange et vient jusqu'à Fameck pour assister aux cours de catéchisme donné par l'abbé Contz, curé de la paroisse.

Journal "le Lorrain" 1934 : Les habitants du chemin vicinal n°1 ( quartier Chaudronnier)ont suivi avec une grande satisfaction les travaux de réfection de leur rue, devenue boueuse et impraticable. Les intéressés sont heureux de remercier chaleureusement et publiquement les conseillers municipaux de Fameck-Edange ayant pris l'initiative et la direction des travaux puis les cultivateurs qui ont chargé bénévolement les 40 tonnes de crasse : Eugène Ainée fils, Fernand et Lucien Arnould, Louis Bourrienne, Gabriel Malvaux, Germain Philippe, Camille Veynand, Maurice Watier, Louis Keime, tous de Fameck.*

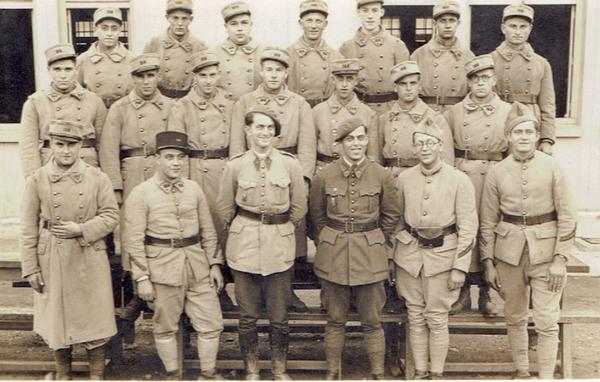

10 août 1937

Louis KEIME est appelé à servir à l’armée. Il a 21 ans et Maria Seiwert, sa fiancée en a 19.

1er septembre 1937

Louis est affecté au 168ème Régiment d’Infanterie du camp d’Elsange où il remplit des fonctions d’encadrement du personnel de cuisine soit 5 à 6 cuisiniers, lesquels servent environ 700 repas par jour.

1er avril 1938

Il devient caporal

Louis Keime en uniforme 1937

25 août 1938

Il est transféré au 167ème régiment d’Infanterie, équipage A17, sur la ligne Maginot à Metrich. Chambrée n°28,caporal Louis Keime, en bas, à droite.

1er septembre 1939

l’Allemagne envahit la Pologne et la France déclare la guerre à l’Allemagne pour défendre l’alliée à laquelle elle a formellement promis de l’aide.

25 juin 1940

A 0h35 du matin, l'ouvrage dans lequel Louis combat, reçoit l'ordre de se rendre.Le 30 juin, l'ouvrage est évacué. Avant cela et avant que tout le monde n'en sorte, les Allemands procèdent à un inventaire. C'est la commission d'armistice de Wiesbaden qui a ordonné le cessez-le-feu et le haut commandement allemand accorde les honneurs de la guerre aux vaincus. Les officiers ont le droit de garder leurs armes mais elles leur sont quand même enlevées à Trêves où tout le monde a été emmené en captivité.

4 juillet 1940

A 7h du matin, départ de Metrich à Sierck, à pied vers la captivité. Il prend le train (wagons à bestiaux pouvant contenir une trentaine d’hommes) et arrive au soir à Bêche en Allemagne.

6 juillet 1940

Départ de Trêves à 9h15 du matin, ensuite Gerolstein, Köln, Münster, Osnabrück, Rothenburg et Bremevörde.

8 juillet 1940

Arrivée au camp de prisonniers de Sandostch,Bremevörde au nord de l’Allemagne à 1 heure du matin

Fin de l’été 1940

Un million et demi de prisonniers de guerre français ont été transférés en Allemagne dont 75 000 Alsaciens et Lorrains lesquels vont être renvoyés chez eux car ils sont devenus malgré eux des citoyens du IIIè Reich.

9 septembre 1940

Louis Keime quitte le camp de Sandbostch à 11 heures du matin

11 septembre 1940

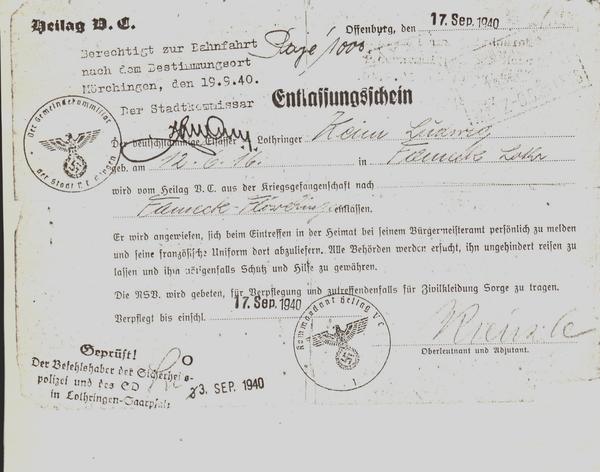

Arrivée à Offenburg à 3 h du matin ; là il reçoit un laissez-passer qui signifie son renvoi dans ses foyers, son engagement à se présenter aux autorités civiles de son lieu de résidence et de quitter l’uniforme français.

EXPULSION

7 juin 1940 : alors que le chef du gouvernement français, le maréchal Pétain appelle les français à cesser le combat, le drapeau nazi flotte au balcon de la mairie de Metz.

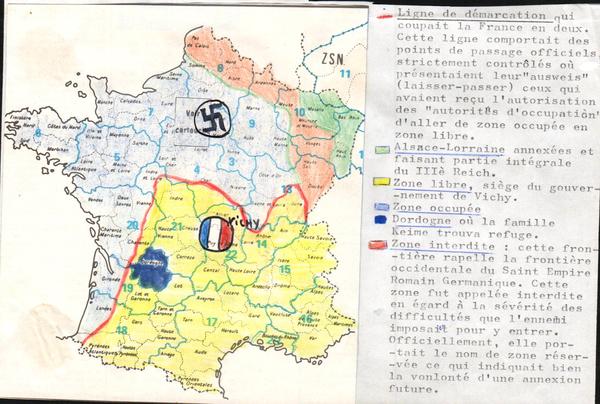

Comme en 1870, l’ensemble de la Lorraine est annexée : la frontière de 1871 est rétablie et le peuplement de la Moselle doit être modifié. La Lorraine allemande est rattachée au gau Westmark, constitué par la Sarre et le Palatinat. Sur le plan postal, ferroviaire ou bancaire, la Moselle est assimilée au reste de l’Allemagne et un cordon douanier la sépare désormais du reste de la France : la frontière est à Pagny sur Moselle si on va en direction de Nancy.

Les services allemands ont à leur disposition un recensement des Lorrains et Alsaciens reconnus comme citoyens du Reich non seulement dans les territoires annexés mais sur l’ensemble de la France. Il s’agit d’un véritable fichier établi avant 1914 et maintenu à jour. Il contient entre autres la liste des déserteurs et des insoumis qui ont combattu dans l’armée française lors de la première guerre mondiale.

En Alsace, les autorités allemandes sont excédées de la fidélité de la population à son dialecte et par son attitude traditionnellement fraudeuse et caustique. En Lorraine, elles ont à faire à des Lorrains entêtés, sourds à toutes les injonctions et usant de la résistance passive. Le Gauleiter croit en avoir trouvé la raison dans son attachement au clergé catholique et il n’a pas entièrement tort. Le 15 août 1940, des milliers de Messins défilent silencieusement devant la statue de la Vierge érigée sur la place St Jacques et couvrent de fleurs les abords du monument. Malgré le caractère religieux de la manifestation, les Allemands ne sont pas longs à comprendre qu’elle est aussi une protestation contre l’annexion. Le lendemain, à l’aube, Monseigneur Heintz, évêque de Metz, est arraché à son diocèse et expulsé, sa mère âgée de 81 ans, est gardée en otage. De nombreux prêtres et religieuses fichées à la police allemande subissent le même sort. Enfin le 12 septembre, une ordonnance supprime les écoles confessionnelles lesquelles doivent être fermées avant le 6 décembre. Ce n’est que le début d’une campagne dont l’objectif deviendra, dans les années suivantes, la déchristianisation de la Moselle.

Bürckel, gauleiter, a reçu d’Hitler la mission de germaniser entièrement la Moselle en 10 ans. Pour cela, il va procéder à une substitution autoritaire de la population. Il se lance dans une épuration dont le but est d’éliminer tous les Lorrains de langue française considérés désormais comme inassimilables au Reich allemand. Des villages sont entièrement dépeuplés et plusieurs milliers de Mosellans sont expulsés en zone libre. Ils abandonnent leurs propriétés et leurs biens à des colons allemands.

L’intégration de la Lorraine au Reich pose bien des problèmes et l’expulsion est le seul remède. Afin d’y aider et d’encourager les Mosellans à prendre mieux conscience de leurs origines allemandes, il est décidé de créer un institut pour la recherche historique, géographique et ethnique de la Lorraine. L’usage de la langue française a été brutalement interdit mais dans la région de Metz 75% des enfants ne connaissent que le français et seuls les plus de quarante ans ont encore une certaine pratique de l’allemand. La germanisation de l’enseignement est menée tambour battant par des instituteurs venus d’Allemagne mais les résultats obtenus sont médiocres car, malgré l’interdiction, le français reste la seule langue parlée dans la plupart des familles.

Les autorités civiles et militaires firent dresser des listes de personnes parlant uniquement le français et censés être de sentiments français ou refusant d’entrer dans la « Communauté du peuple allemand ». La Gestapo demande aux écoliers si leurs parents parlent le français ou l’allemand.

Fameck paie le prix fort. Sa mentalité traditionaliste et française tout comme ses activités agricoles florissantes la désignent d’entrée pour un traitement de faveur. Expropriations, expulsions, déportations ne lui sont pas épargnées et l’occupant peut investir la place pendant quatre années au sein d’une population désemparée restée sur place.

412 personnes expulsées réparties entre 128 foyers dont 23 célibataires. A peu près toutes les vieilles familles du cru y figurent : les Ainée, Archen, Arnould, Keime, Larchez, Robert, Recouvreur… Un "Compte des bêtes abandonnées" par les premiers expulsés est particulièrement significatif du drame de l’époque : sont déclarés sans maître et laissés sans soins : 16 chevaux et 3 poulains, 38 vaches et 7 bœufs, 38 porcs, 4 chèvres, quelque 300 poules et quantité d’autres volailles et lapins sans oublier 3 chiens et 4 chats.

Début novembre 1940

Expulsion de Louis et de toute sa famille vers Creysse près de Bergerac en Dordogne.

En octobre, les Mosellans francophones vaquent encore normalement à leurs occupations. On fait les semailles d’automne, on tue le cochon et on met la viande au saloir. On fait la récolte de pommes de terre, des fruits et des vignobles. Mais à partir du 1er novembre, à l’annonce des expulsions prochaines, les travaux cessent, on profite du temps présent, on enterre les bonbonnes de mirabelles et les objets les plus précieux.

Le 2 novembre 1940,beaucoup de Fameckois sont convoqués à l'école, à Budange. Il s'agit pour eux de choisir leur lieu d'exil : la France ou la Pologne. La trentaine de familles présentes ont choisi la France.

Le matin de l'expulsion, il a fallu aller chercher en catastrophe les enfants à l'école, les hommes au travail. Les familles ont deux heures pour se préparer. Le 12 novembre, il pleut à seaux.Il y a un soldat allemand présent dans chaque famille d'expulsés. Il faut préparer ses bagages. Les expulsés ne peuvent emporter que du ravitaillement pour un jour, un couvert, une couverture, un vêtement neuf, 50 kg de bagages personnels pour les adultes, 20 kg pour chaque enfant, deux mille francs en argent français par personne.La police surveille de très près les préparatifs du départ. On ferme sa demeure.Les scellés sont posés sur les appartements et les maisons, mais la plupart du temps les policiers s’emparent du surplus d’argent, de bijoux, de vêtements et de réserve de vivres.

Les familles se retrouvent sur le trottoir avec leurs valises. Elles montent dans des bus réquisitionnés en Allemagne.

Le bus emmène les familles de Fameck à Moyeuvre pour prendre le train. Les actualités allemandes en profitent pour photographier une distribution de pains, à l'intention des voyageurs.La destination est inconnue et le voyage dure trois jours. Ils embarquent dans des wagons de troisième classe, sans toilette, avec un seul grand banc. Le train s'arrête parfois en pleine campagne. Il fait une étape d'une nuit à Lyon avant de partir pour Périgueux. C'est là qu'ils savent que Bergerac est leur destination..

Du 11 au 21 novembre 1940, soixante trois trains d’expulsés arrivent en gare de Lyon. A peine franchie la ligne de démarcation, les drapeaux français ont été déployés aux portières et les wagons se sont couverts de croix de Lorraine et d’inscriptions : « Vive la France, à bas l’Allemagne nazie, Vive de Gaulle »

Les autorités de Vichy n’apprécient pas, font disparaître les inscriptions séditieuses et ne font aucune publicité à ces réfugiés mal venus qui témoignent de la collaboration du régime de Vichy avec l’Allemagne. Quelques lignes dans les journaux sont consacrées à l’arrivée de dizaines de milliers de Français en zone libre mais aucun commentaire sur la raison de leur présence.

*Extrait d’une allocution radiodiffusée du Maréchal Pétain en date du 30 novembre 1940

« Français,

Depuis le 11 novembre, 70 000 Lorrains sont arrivés en zone libre en ayant dû tout abandonner : leur maison, leurs biens, le cimetière où dorment leurs ancêtres, tout ce qui fait enfin l’intérêt de la vie. Ils ont tout perdu. Ils viennent demander asile à leurs frères de France. Les voici, au seuil de l’hiver, sans ressources, n’ayant plus comme richesse que la fierté de rester français . Ils acceptent pourtant leur malheureux sort sans se plaindre, sans récriminer. Il faut en plus que, dans chaque département d’accueil, vous recherchiez tout ce qui peut leur être offert pour adoucir leur sort. Partis avec un pécule infime et un maigre bagage, tout leur manque. De cet effort de solidarité à l’égard de compatriotes malheureux, nous sortirons meilleurs et plus unis. »

Finalement, l'arrivée à Bergerac se fait le 15 novembre. Les expulsés sont emmenés au camp de Creysse, à 7 ou 8 km de Bergerac.Il n'y a qu'un seul poêle pour les 25 personnes qui occupent la même pièce. Les familles pour s'isoler, fabriquent des séparations avec des couvertures. Les repas se prennent dans un autre camp à 2,5 km du camp de Creysse. Les personnes âgées ne peuvent y aller.

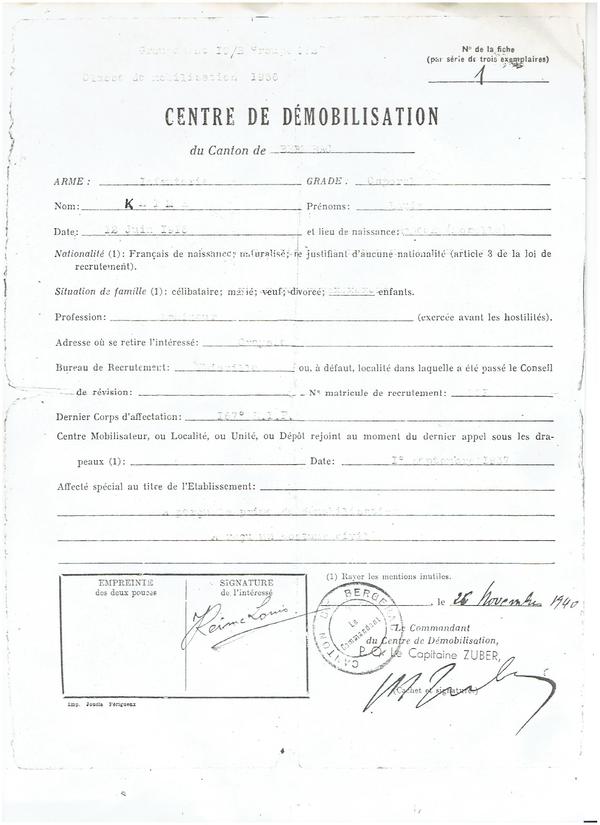

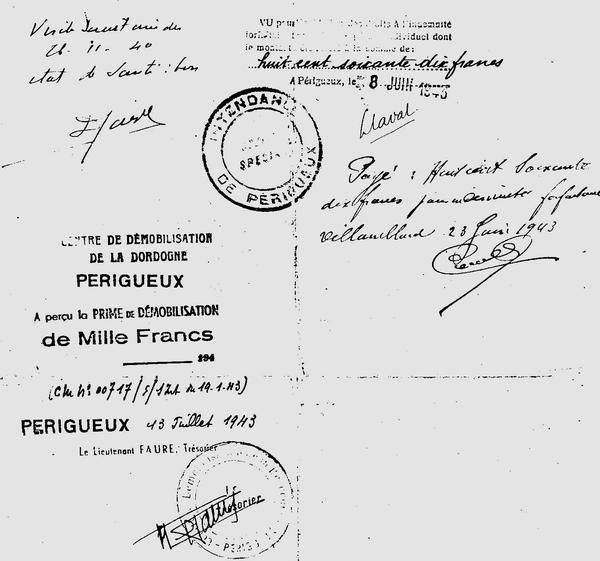

26 novembre 1940, Louis reçoit son titre de démobilisation à Creysse en Dordogne. Il habite au camp de Creysse, lot 3,bâtiment 17

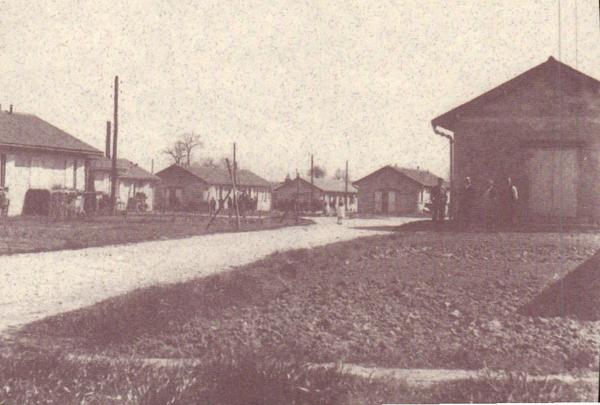

Camp de Creysse

Aménagé en 1940 à la demande du ministère de l’intérieur sur une annexe de la Poudrerie nationale de Bergerac, le camp de Creysse, constitué de plusieurs lotissements de baraques situés de part et d’autre de la route de Sarlat, est destiné à recevoir deux mille internés considérés comme « indésirables ». A partir du 17 novembre 1940, il accueille les expulsés lorrains.

Les baraquements construits par la Poudrerie de Bergerac sont déjà occupés par les employés de ladite entreprise et les familles mosellanes s’entassent dans la promiscuité en compagnie de réfugiés de toute origine.

Le manque d’hygiène y est dénoncé par le maire qui s’efforce d’améliorer la situation en décidant les responsables de la Poudrerie à y construire des logements individuels. Malgré cet inconfort, la plupart refusent de quitter le camp malgré des propositions de logement plus intéressantes car ils tiennent à rester groupés entre gens de même localité.

Les meubles manquent et le chauffage par l’âtre difficile en hiver. L’allocation mensuelle des réfugiés n’était que de 500 francs et il est difficile de trouver du travail. Faute de ravitaillement, on mange beaucoup de rutabagas ou des navets-choux. Les sœurs alsaciennes pourvoient à l’instruction des 80 enfants de réfugiés que compte la commune.

Le statut des réfugiés leur donne droit au versement d’allocations. D’autres mesures sociales leur sont ouvertes : accès à l’assistance médicale gratuite pour les soins hospitaliers, octroi de bons de chaussures et d’habillement, aides à la création de jardins potagers… Le montant des allocations s’avère cependant insuffisant face aux difficultés du quotidien en période de rationnement.

Rapport d’un inspecteur des renseignements généraux : « … la situation matérielle d’une grande partie des réfugiés est des plus précaire, tant à la ville qu’à la campagne. La saison d’hiver est arrivée, les premiers froids ont commencé et l’on manque généralement de ravitaillement, d’habillement, de chaussures et de chauffage. Il faut, en effet, considérer qu’à leur départ, ils n’ont pu emporter, qu’une maigre garde-robe, qu’étant étrangers au pays, ils n’ont que peu de possibilité de se ravitailler à la campagne et que, par ailleurs, leurs moyens ne leur permettent pas de payer les prix du marché noir. Leurs ressources s’amenuisent, leurs économies fondent, les salaires payés par les paysans sont dérisoires et les allocations insuffisantes. Des suppressions d’allocations ou des irrégularités dans leur payement font l’objet de commentaires amers. A la campagne, ils sont généralement exclus des allocations familiales parce que, travaillant comme journaliers, il n’ont pas d’emploi fixe. Il y a aussi des pauvres honteux, surtout dans les bons milieux. »

Les expulsés restent six mois dans les baraques avant d'avoir de petits logements individuels. Il faut trouver de quoi s'équiper car ils n'ont rien. Un des premiers achats est souvent une bicyclette afin de pouvoir plus facilement se ravitailler. La première année, rutabagas et topinambours constituent l'ordinaire. Il faut faire 25 km pour trouver du ravitaillement.

Les autorités incitent fortement les réfugiés à se mettre au travail . Au bout de quelques mois, les hommes travaillent à la papeterie, la Poudrerie ou dans les fermes avoisinantes.Les femmes tricotent ou raccommodent pour ces mêmes fermes. Il n'est pas toujours facile de se faire accepter par la population qui estime que les expulsés doivent être pour une raison ou une autre responsables de leur expulsion. Ils sont souvent assimilés à des Allemands.

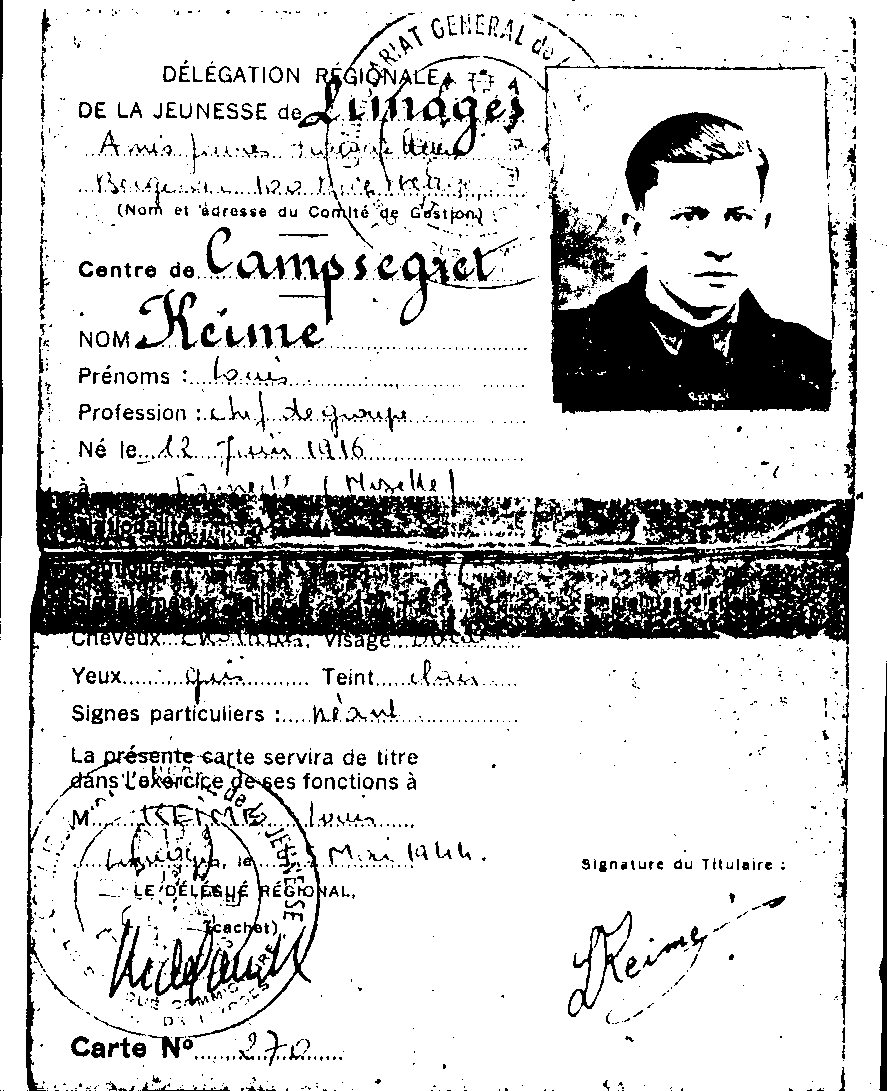

2 décembre au 17 décembre 1940, Louis suit les cours de l’Ecole de Secrétariat Général des Cadres des Chantiers de Jeunesse, à Bergerac. -ci-dessous: photo de l'école des cadres du Chantier de Jeunesse-

Après le stage à l’Ecole des Cadres, Louis est reconnu apte aux fonctions de Chef d’Equipe n°2. Il s’occupe de jeunes lorrains expulsés ou qui se sont sauvés. Ces jeunes travaillent chez les paysans et il est chargé de vérifier s’ils sont bien nourris et bien traités .

Les Chantiers de Jeunesse

Après la dissolution de l’Armée Française le 1er juillet 1940, un des premiers problèmes à régler fut le sort des 100 000 hommes appartenant au deuxième contingent de la classe 1940 qui avaient été incorporés au début du mois de juin et dont beaucoup erraient, débandés. Il était évident qu’après leur démobilisation, on ne pouvait les renvoyer chez eux, sans métier et sans but, dans un pays en complète désorganisation.

Dispersés dans toute la zone libre, démoralisés, traumatisés, ils débordent de rage et de rancœur. Ils sont habillées de bric et de broc, sans papiers, sans argent, à peine nourris et en veulent à leurs aînés qu’ils rendent responsables du désastre. De tous les côtés, les gens se plaignent devant leur dépravations, insolence et chapardages.

Le 4 juillet 1940, le ministre de la Guerre fit appeler le général Porte du Theil lequel est nommé commandant de tout le contingent incorporé en juin 1940. Il a carte blanche pour trouver une formule qui va les récupérer, les réintégrer dans l’existence de la nation.

Son idée est de régénérer la jeunesse par une vie rude, de travail manuel et de combat direct avec la nature. L’objectif réel du général est de former ces jeunes pour que, le jour d’une reprise des hostilités, le commandement dispose d’une masse d’hommes encadrés, disciplinés, pourvus de moyens de transport, de vivres et d’armes cachées dans des dépôts clandestins et cela en plus de l’armée d’armistice. Les cadres sont des réservistes. Les jeunes incorporés de juin 1940 cessèrent de faire partie de l’armée à dater du 1er août et furent affectés aux Groupements de Jeunesse Française pour une durée de six mois avec le titre de requis. Ces groupements furent rattachés à la Direction de la Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Familles.

Les groupements ne dépassent pas 2000 jeunes. Les camps s’installent à l’écart des villes, dans des régions forestières ou montagneuses, en pleine communion avec la nature. Rien ne doit rappeler la vie de caserne ou de garnison. Chaque camp bénéficie d’une cuisine roulante et d’une charrette à deux roues. Une camionnette assure les liaisons. Des infirmiers bénévoles, pas d’électricité, on s’éclaire avec des lampes à huile ou des bougies.

« Donner aux jeunes hommes de France, toutes classes confondues, un complément d’éducation morale et virile qui, des mieux doués, fera des chefs et d tous des hommes sains et honnêtes, communiant dans la ferveur d’une même foi nationale »

Vie du camp : toilette matin dans l’eau glaciale, beaucoup d’éducation physique, natation, secourisme, chant, chorale, toutes les vieilles chansons françaises naïves sont remises à l’honneur, veillées.

Emploi du temps : 6h30 lever, jus casse-croûte, 7h30 cérémonie des couleurs, salut au drapeau- 7h45 éducation physique, sport- 9h exercices divers, conférence, causerie- 10h jeux libres- 12h déjeuner 13h30 travail -17h30 fin du travail, temps libre ou conférence -18h dîner-19h veillée-21h30 couvre-feu

Les jeunes passent huit mois au camp : Première période : condition physique, acquisitions morales, perfectionnement technique, agricole ou artisanal Deuxième période : construction, réfection des routes, récoltes, fenaison, moisson, vendanges, forestage, livraison bois de chauffage. Ci-dessous : Louis à St Laurent les Vignes 1941 vendanges dans le cadre des Chantiers de Jeunesse.

L’uniforme apparaît au début de 1941, en réaction contre l’accoutrement débraillé du début. Ci-dessous : Lucien Keime en uniforme

On opte pour un vert forestier : béret, tunique verte, culotte de golf foncée, chaussettes blanches, lequel uniforme se complète d’insignes.

Dès le début,les Chantiers se sont trouvé aux prises avec des difficultés matérielles de tous ordres, puis face aux exigences allemandes de main d’œuvre. Ces exigences, en provoquant l’opposition des chefs et des jeunes, aboutirent finalement à leur dissolution en 1944.

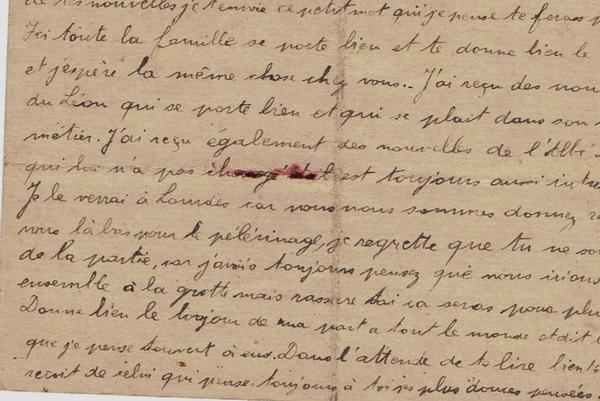

24 juillet 1941 : lettre de Louis Keime à sa fiancée Maria Seiwert

« Ma chère Maria, Toujours dans l’attente de tes nouvelles, je t’envoie ce petit mot qui je pense te fera plaisir. Ici toute la famille se porte bien et te donne bien le bonjour et j’espère la même chose chez vous. J’ai reçu des nouvelles du Léon qui se porte bien et qui se plaît dans son nouveau métier. J’ai également des nouvelles de l’Abbé Maire, qui lui, n’a pas changé et qui est toujours aussi intrépide. Je le verrai à Lourdes car nous nous sommes donné rendez-vous là-bas pour le pèlerinage. Je regrette que tu ne sois pas de la partie car j’avais toujours pensé que nous irions ensemble à la grotte mais rassure toi, ça sera pour plus tard. Donne bien le bonjour de ma part à tout le monde et dis leur que je pense souvent à eux. Dans l’attente de te lire bientôt reçois de celui qui pense toujours à toi ses plus douces pensées. Louis »

13 juillet 1943 Louis reçoit une prime de démobilisation

1er octobre 1943 : contrat de travail comme assistant au centre de Villenblard, annexe du camp de Campsegret (centre de jeunes délinquants)– 2000 francs de rémunération;

Outre la surveillance des jeunes, Louis doit assurer les repas et c'est à cette occasion qu'il apprend à tuer les bêtes. Par la suite, il tue les porcs pour les paysans qui vendent la viande au camp.

Petit à petit, la vie s’organise, les expulsés s’acclimatent et les Méridionaux apprennent à connaître les réfugiés : les jeunes Méridionaux fraternisent les premiers avec les jeunes Mosellans. Des mariages sont contractés entre les deux populations.

A partir de 1943 et surtout de 1944, une masse considérable de jeunes et d’anciens des chantiers gagneront le maquis, entreront dans les rangs de la Résistance et participeront souvent aux combats de la Libération. Ce geste à lui seul, justifie l’existence des groupements.

Le 19 mars 1944, les Anglais bombardent la poudrerie qui se trouve à 1 ou 2 km du camp : c'est la panique. La nuit est aussi claire que le jour. Beaucoup fuient vers la forêt. Les Allemands sont sur les routes et la peur règne.

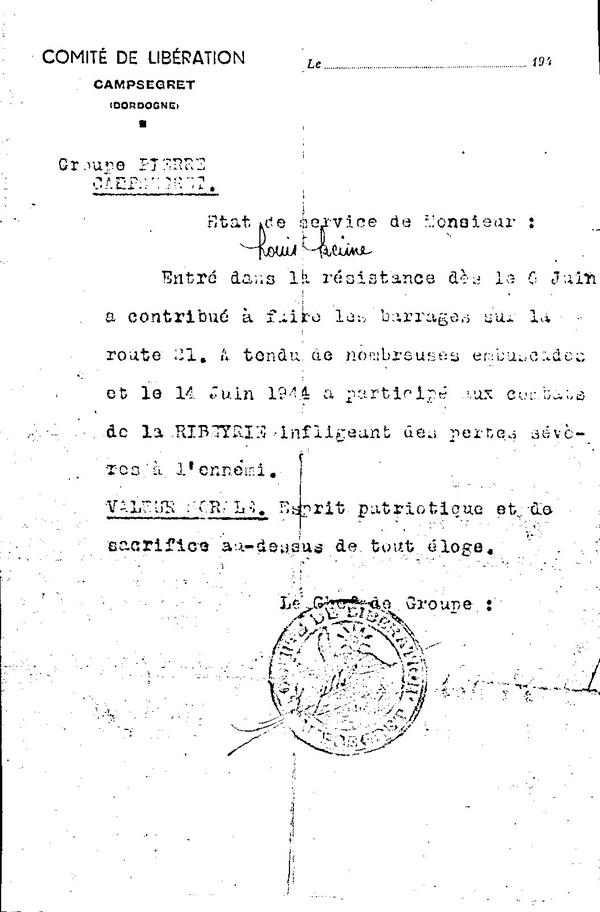

Combat de La Ribeyrie

Le 14 juin 1944, vers 17 heures, une colonne blindée allemande, forte de 300 hommes venant de Périgueux et se dirigeant vers Bergerac, est attaquée par un groupe de résistants qui avaient dressé un barrage au carrefour de la Ribeyrie

Un combat d'une extrême violence s'engage, et jusqu'à la nuit, les hommes du maquis résistent à un ennemi supérieur en nombre, plus aguerri et bien mieux armé, qui se voit néanmoins contraint de regagner sa base de départ sans atteindre son objectif. Si les pertes allemandes furent importantes, le groupe de maquisards eut à déplorer la mort du lieutenant Chantal et de trois de ses hommes : Baillardi, Leblanc et Fardel.

Louis et Maria avaient prévu de se marier après la guerre à Fameck mais comme elle s’éternisait et que le retour de Louis tardait, Maria rejoint Louis en Dordogne ; Ils ont respectivement 28 et 29 ans. Un jour le curé leur demande pourquoi ils attendent pour se marier, suite à cela ils entreprennent les démarches. Maria se rend avec le curé de Bergerac au Tribunal avec deux témoins qui peuvent attester de son identité. La robe banche à laquelle Maria tient beaucoup lui est prêtée par une famille qui venait de marier leur fille.

5 mars 1945 : mariage de Louis Keime avec Maria Seiwert

fille de Seiwert Jacques et de Adam Françoise

Louis et Maria restent encore 9 mois à Villemblars, aux Chantiers de Jeunesse où ils ont un domicile. Ils rendent de temps en temps visite à Joseph Keime qui lui aussi est resté à Creysse avec sa famille alors que la mère de Louis, Lucie, et une bonne partie des Lorrains expulsés sont rentrés chez eux au printemps 1945.Pour la plupart, ils retrouvent une maison vide et doivent repartir à zéro.

28 août 1945

Maria et Louis font partie du dernier rapatriement et rentrent à Fameck malgré le fait qu’on ait proposé à Louis une situation au Ministère de la Jeunesse et aux Sports qui l’intéressait beaucoup. Toutefois, son devoir filial l’a emporté et il rentre pour aider sa mère, veuve, à reconstruire ce que les Allemands avaient détruit. L’ironie du sort est que Louis rentre à Fameck pour voir sa mère mourir un an après.