Heures lorraines

L'histoire de la famille CHARTON commence vers 1620 sous le règne de Charles IV (1624-1675). Jamais la Lorraine n'a connu une telle prospérité. Elle sort de quatre vingts ans de paix. C'est un des pays les plus riches d'Europe.

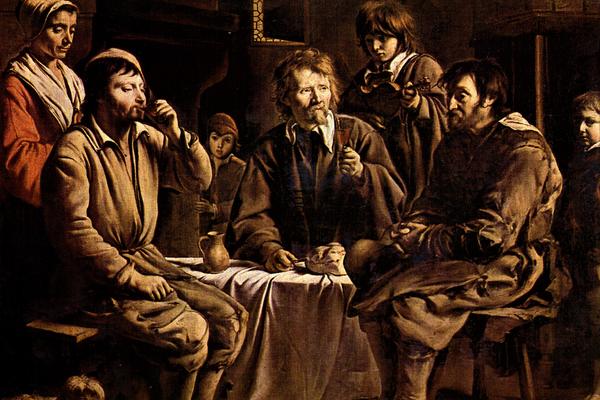

Georges De La Tour- couple paysans 1620

Déjà en 1612, Charles de Lespine écrit, après un voyage en Lorraine : "La Lorraine est un très beau pays abondant en toutes sortes de vivres, car il n'y manque rien. On tient qu'elle se peut passer de tous ses voisins, ayant en abondance toutes sortes de commodités pour la vie humaine : quantité de bon et beau blé, des vignes dont le vin est excellent et de toutes sortes de fruits. Elle a aussi de fort beaux étangs abondant de bons poissons, des salines qui portent un grand revenu à son Altesse et des mines d'argent, de cuivre, d'étain, de plomb et de fer.... Bref, il n'y manque rien et il n'y a pays au monde où l'on soit mieux traité."

Bien avant en 1550 quand Montaigne se rendit en Suisse, il remarqua depuis Epinal qu'il n'y avait "si petite maison qui ne fût vitrée". La maison du laboureur, quelque humble qu'elle soit, a tout l'espace dont elle a besoin pour s'étaler avec ses dépendances."

Tableau de Le Nain de 1642. Intérieur de maison paysanne, sol en terre battue, une cheminée en arrière-plan.Le mobilier est modeste, se résumant en une table, un banc (fait d'une planche de bois sur un tonneau)et une chaise.On distingue trois catégories sociales :au centre, peut-être un propriétaire, pas forcèment paysan. A gauche, le laboureur ou paysan aisé avec sa femme à ses côtés. Il s'agit peut-êre de sa maison. A droite, un journalier : vêtements abîmés et absence de chaussures.

Le Comté de Fontenoy est la région qui, pour une grande partie de nos aïeux nous concerne le plus. A cette date, il dépend de l'abbaye de Saint Mansuy de Toul pour la partie ecclésiastique et sur le plan laïc des maisons du Croy, de Mitry et d'Havray. ( voir article " Fontenoy".)

Fontenoy-le-Château

Ces terres sont dites de franc-alleu ou terres franches

Au Moyen-Age, chacun a donné son coup de dent et déchiré la France selon la force de sa mâchoire. Les lions ont pris les provinces, les loups se sont attribué les districts et les cantons, les renards se sont contenté des bourgs et des villages.Puis on partagea encore les provinces, les bourgs et les villages. Les seigneurs soit entre eux soit avec les évêques et les abbés, firent des traités d'association et de partage. Chacun d'eux pèse d'un poids différent sur les malheureux habitants des campagnes et ceux-ci peuvent compter sur autant de maîtres qu'il y a eu d'accords, de ventes, d'achats, de donations et de traités.

Qu'en est-il des habitants? Sur ces terres franches, ils disposent d'un titre de propriété qu'il peuvent transmettre par succession. Il peuvent se défendre eux-mêmes en justice et prêter serment. Il peuvent librement disposer de leur pécule mobilier. Ils labourent pour leur compte et gèrent à leur guise leur exploitation mais payent certaines redevances telles que la dîme et les droits relatifs au moulin et au four.

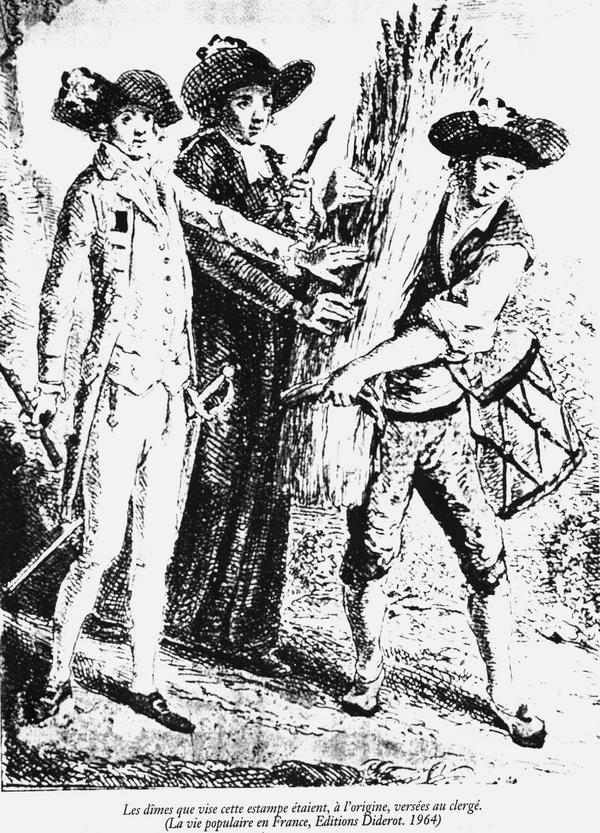

Demenge a juste terminé la moisson, les gerbes sont prêtes et heureusement il n'a pas plu. Le décimateur va choisir les plus belles d'entre elles. Demenge devra ensuite les livrer au prieuré, à Fontenoy. Avec le reste, il va pouvoir nourrir sa famille et avoir de la semence pour l'année prochaine.

Mais l'année dernière ce maudit décimateur a mis sa famille en péril. Après la récolte, il a plu plusieurs jours de suite. Demenge a attendu en vain le décimateur. Il voyait ses gerbes pourrir et s'abîmer sous la pluie mais il n'a rien pu faire : il n'a pas le droit d'y toucher avant que le décimateur choisi les siennes. Il ne peut ni le forcer à avancer sa visite ni choisir pour lui. Quand il est venu, une grande partie de sa récolte était perdue !

La dîme c'est sur tout : l'avoine, le seigle ou le sarrazin. On rajoute les haricots, les fèves, les lentilles, la luzerne, le chanvre...sans compter les veaux, les cochons, les poulets, les œufs, les oisons, la laine. Quand il reste quelque chose, n'allez pas croire que la famille en profite! Non! elle ne garde que le strict nécessaire et la maman court au marché pour vendre ses volailles, ses œufs, ses légumes... pour quelques sous qui vont permettre de payer d'autres redevances, quelques messes et si l'année a été bonne, d'en mettre un peu de côté pour, un jour, acheter d'autres terres ou avantages, qui sait ?

→ Bellefontaine dîme des pommes de terre

Comme indiqué en détail dans l'article "Fontenoy" une autre charge est l'obligation de guet et de garde au comte de Fontenoy pour les habitants de Xertigny, Moyenpal et la Chapelle aux Bois En fait, il s'agit de participer à la surveillance (guet) et à la défense (garde des portes) du château de Fontenoy:*

Aux portes des églises, le dimanche, on peut voir des hommes se réunir pour remplir leurs devoirs de chrétiens et de citoyens : ils délibèrent sur leurs propres affaires et nomment leurs agents ; les paroissiens se rassemblent en assemblée générale, font eux-mêmes rédiger les rôles d'impôts, nomment les égailleurs pour la répartition, des collecteurs pour la perception, jugent les réclamations des contribuables, gèrent les finances de la paroisse, votent en cas de besoin des impositions additionnelles, prescrivent des mesures de police ; ils discutent leurs droits, les soutiennent et les font valoir en justice. Ils ne consultent même pas leur seigneur pour plaider.

Dans ses "Caractères" La Bruyère nous offre un autre spectacle :

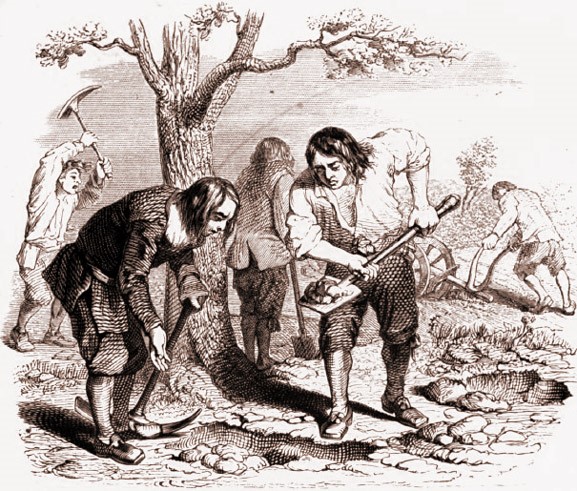

"L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles répandus par la campagne, noirs, livides et tous brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible ; ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes ; ils se retirent la nuit dans des tanières où ,ils vivent de pain noir, d'eau et de racine : ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé."

Il n’est ni roi, ni prince, ni duc, ni seigneur qui ne vivent de la peine du pauvre laboureur. Malheur à celui qui enlève les semences du laboureur car il enlève la vie.

Pluies désastreuses en 1032 : la pluie tomba avec une telle continuité et le sol fut tellement détrempé partout, que pendant trois années il fut impossible d'ensemencer un seul sillon. Lors de la récolte, la campagne apparut couverte de mauvaises herbes et d'ivraie - l'hiver fut rigoureux avec beaucoup de neige - pendant toute cette période, aux maux qui désolaient la terre correspondirent dans le ciel des signes énigmatiques, inquiétants, parfois terrifiants : éclipses de lune ou de soleil, comètes, aurores boréales...

Les riches maigrirent et pâlirent ; les pauvres rongèrent l'écorce des arbres, les racines des forêts, mangèrent l'herbe des ruisseaux et se résolurent à dévorer des cadavres. La chair humaine sembla devenir une nourriture ordinaire. Sur les chemins, les forts s'emparaient des faibles, les déchiraient, les rôtissaient et les mangeaient. Les loups, alléchés par une multitude de cadavres sans sépulture, attaquèrent l'homme jusque dans les villes. On ne pouvait alimenter tous ces affamés. Les évêques, tenant conseil, craignirent que la terre, faute d’habitants, ne soit qu’un désert. Ils décidèrent de donner chaque jour en les dosant, toutes les denrées qu’ils purent encore trouver aux plus robustes et aux plus utiles :les laboureurs. Rudulphus Glaber-

Pour le bon fonctionnement de leur exploitation, les laboureurs dépendent de la main-d’œuvre des manœuvres, manouvriers et journaliers. En Lorraine,les labours sont pénibles dans une terre encombrée de pierres ou glaiseuse; pour approfondir le sillon, la charrue exige l'effort d'un attelage puissant; bise cinglante, pluies ou trop rares ou trop abondantes, prairies inondées, gelées de mai ou de septembre...essarter, épierrer, aménager des fossés, labourer (avec animaux de trait,fumer la terre, semer, sarcler, moissonner et conserver la récolte.

Donc,vers 1620, naît Demenge CHARTON.

De ses ancêtres, il a hérité de ce nom qui est une contraction de « charreton », synonyme de charretier. Le métier consiste à soigner les chevaux et à conduire un attelage. Ils ont pu aussi charroyer des marchandises telles que les dîmes prélevées dans un rayon de 30 km de Fontenoy.

En plus de cette activité,puisqu'ils avaient un attelage, ils pouvaient aussi être laboureurs. Cette possession d’animaux de trait, de charrue et charrette est une avancée sociale qui, une fois franchie, donne au paysan le statut de laboureur mais ce titre ne permet pas de connaître la taille de son exploitation et son niveau d'aisance.

A partir de 1665, on a accès aux registres paroissiaux de Xertigny. Donc les seules preuves de l'existence de Demenge se trouvent dans les actes qui concernent ses enfants. Son nom apparaît en 1680 sur l'acte de mariage de son fils Claude : "Claude, fils de Demenge Charton d'Amerey". Sont également cités Nicolas et Demenge, frères de Claude.

On peut partir du principe que tous les Charton répertoriés à cette période dans les registres de Xertigny sont issus de la même branche car ils sont très peu à porter ce patronyme.Ils ne sont pas beaucoup sollicités par les familles autres que la leur pour être parrain ou marraine ce qui laisse penser qu'ils ne sont pas encore intégrés dans la communauté.

En ce temps-là, la Lorraine est dite «heureuse » .

Les cerisiers sont en fleurs mais comme chaque année au début de mai, chacun prie afin que le proverbe "Mois de fleurs, Mois de pleurs" mente et que les Saints de glace, Mamers, Gervais, Pancrace évitent leurs attaques sournoises et tardives des onze, douze et treize du mois, qui, si souvent par le passé, avaient fait avorter en quelques heures les cuiellettes des arbres fruitiers.

Les poules picorent, les porcs galopent en grognant, les vaches hument les senteurs des regains fauchés, pendant que le long des chemins, deux beaux bœufs roux, d'un pas tranquille et lent, traînent avec peine les chariots emplis de foin.

Ces chemins n'ont été tracés que pour eux, à travers champs et prairies, pour faciliter aux laboureurs le transport de leur récolte à leurs modestes habitations sans imaginer qu'ils puissent un jour être parcourus par d'autres attelages que leurs lourds chariots. On marque les embranchements des routes par des poteaux indicateurs qui sont aussitôt renversés. Malheur au villageois de ces lieux s'il rencontre des voyageurs ou une troupe armée égarés : on l'oblige alors à servir de guide souvent en le maltraitant.

Et l'eau coule, coule, des bois et des monts, de toute fente du sol; elle court à travers champs en canaux étroits, serpente, va au hasard et meurt dans un étang ou une rivière.

Devant les fontaines aux larges goulots, des anges en plein bois ou en pierre grise retiennent les eaux, pendant que les ménagères viennent y laver les langes de grosse toile sur des usoirs de grès rouge.

.L'eau .... elle jaillit de toutes part.Elle s'écoule par une multitude de sources formant des gouttes ou des rupts( ruisseaux). L'union faisant la force, ils s'allient et ce sont des torrents, des rivières qui bondissent de roche en roche sur les pentes rapides des montagnes pour finir en cascades.

Vient le printemps chargé de pluie, la pluie, toujours la pluie! Vient l'automne qui noie les champs et étend sa brume. Les rafales, qui, sur leur chemin n'ont rencontré aucun obstacle de la taille des Vosges, frappent de plein fouet ses versants. Dans les vertes prairies, sur les plateaux où s'étalent les tourbières, les étangs, les lacs, l'eau laisse partout son empreinte humide.

Les forêts sentent le miel, les genêts, les bruyères et l'herbe fraîchement coupée. Mais l'ours et le loup rôdent encore dans les forêts et les champs si bien que le villageois armé, les traque sans relâche, tandis que, dans le lointain, les arbres tombent sous la hache du bûcheron.

Mais.... voilà le diable lâché dans nos campagnes: les vallées se renvoient le bruit de la foudre, les brouillards enveloppent la montagne, des bruits insolites sortent de la grande forêt et c'est une succession de "Trou-du-Diable, Puits-de-l'Enfer....il faut un certain courage pour s'aventurer dans ces sombres régions où messire Satanas lui-même rôde.

Mais....comment lui et sa famille survécurent à la peste (typhus exanthématique, fièvres multiples ...) qui ravagea la Lorraine de 1621 à 1625 pour repartir de plus belle en 1629, concourant à la plus grande catastrophe démographique de l'histoire lorraine ?

Mais...Les bûchers s'allument dans toute la Lorraine.Les autorités affolées ne voyaient partout que possédés et accueillaient comme bonnes toutes dénonciations. Un nom arraché par la torture suffit pour faire arrêter et envoyer au bûcher.( voir article "Sorcellerie en Lorraine").Le Duc Charles subit également l'influence de cette folie épidémique : il intime l'ordre à Nicolas Remy, procureur général, de ne pas donner un instant de repos aux sorciers, de ne rien négliger pour purger ses états.

1629 – Amerey le 2 septembre visite et interrogatoire de Claudine Vuillaume d'Amerey, accusée de sorcellerie et subissant les tourments de la question ordinaire et extraordinaire :

Nous ( dit le procès-verbal) après avoir sur ce admonesté ladite Claudon de nous dire et confesser la vérité dudit crime et sur ce qu’elle ne l’a voulu faire l’avons fait raser et visiter par toutes les parties de son corps, en nos présences, par M. Claude Picard, chirurgien, demeurant à Conflans, homme à ce expert et usité, lequel nous a fait voir à l’œil quatre marques sur la personne de ladite Claudon, l’une au derrière de la tête sur l’ippéricrâne, une autre au bras dextre sur la grande focile au milieu des muscles, une autre en la cuisse dextre et la quatrième sur la hanche senestre, dans l’une et l’autre desquelles ledit Picard a planté de grandes épingles assez profondément et jusques aux os sans que ladite Claudon ait fait aucun semblant d’en ressentir douleur ni que desdites picqeures en soit sorti aucune goutte de sang ainsi que l’avons vu et reconnu au moyen de quoy ledit Picard par le serment par lui prêté a rapporté lesdites marques selon son jugement et l’expérience journalière qu’il a de semblables visites où il est d’ordinairement appelé, être vraiment marqué du malin esprit et telles que les sorciers et sorcières sont marqués ainsi qu’il en a reconnues pareilles ci-devant.»

Les juges, eux aussi frisent la folie. Dans une séance, on racontait que Gaufridi, après s'être frotté d'une huile magique, se transportait au sabbat et rentrait dans sa chambre par le tuyau de la cheminée. A ce moment, on entend un grand bruit dans celle de la salle d'audience et l'on voit apparaître un homme noir! Les juges crurent que c'était le diable... ils s'enfuirent tous!! Finalement, le prétendu démon est fort surpris de l'émoi dont il est la cause et finit par se faire connaître : c'est un ramoneur qui, après avoir ramoné la cheminée d'une salle voisine et qui communiquait avec celle de la salle d'audience, s'était trompé à la descente!

Mais...dans cette Lorraine dite "heureuse", le paysan entend le cri lugubre des corbeaux qui portent malheur. Pourtant, il préfère l'ignorer et,confiant, il regarde la porte de sa grange où il a cloué une chouette pour conjurer le mauvais sort.

Mais... comment aurait-il pu imaginer les atrocités que devront endurer ses enfants et petits-enfants sur cette même terre qui, pour lui et ses parents, avait été un havre de paix?

Mais...comme jaillie d'un volcan, une lave faite de sang, de famine, de guerre et de peste envahit la Lorraine. Une brume épaisse l'enveloppe et une pluie de cendres se met à tomber.

Les Vosges sont un effroyable désert : ni foire, ni marchés, ni commerce, ni industrie, ni agriculture et dans ce pays broyé de toutes parts,on peut sans peine imaginer que la tenue des annales soient la dernière préoccupation des curés en charge des paroisses. Certains s'y sont essayé mais il en ressort pour beaucoup des notes sporadiques et incomplètes. En ce qui concerne Xertigny, il faut attendre l'année 1665 qui coïncide avec la venue des gouverneurs généraux et des intendants expédiés par la France. Les comptabilités publiques témoignent de leurs oppressions et de leurs exactions impitoyables.

L'hiver 1635-1636 est désastreux. L'agriculture est abandonnée ; il n'y a plus ni semailles, ni moissons.

1635-1637 Beaucoup de villages sont entièrement abandonnés et ont fini par disparaître. Plusieurs, encore aujourd'hui, sont représentés par un hameau, une ferme, un moulin; de beaucoup d'autres, il ne reste que le nom. A ces villages, il faut joindre quantité de hameaux, de censes, de maisons isolées, de chapelles, de maladreries et d'ermitages entièrement détruits. On évalue à plus de 600000 les victimes qui, de 1635 à 1637, périrent par la famine, la peste, le glaive, le froid et la dent des bêtes féroces.

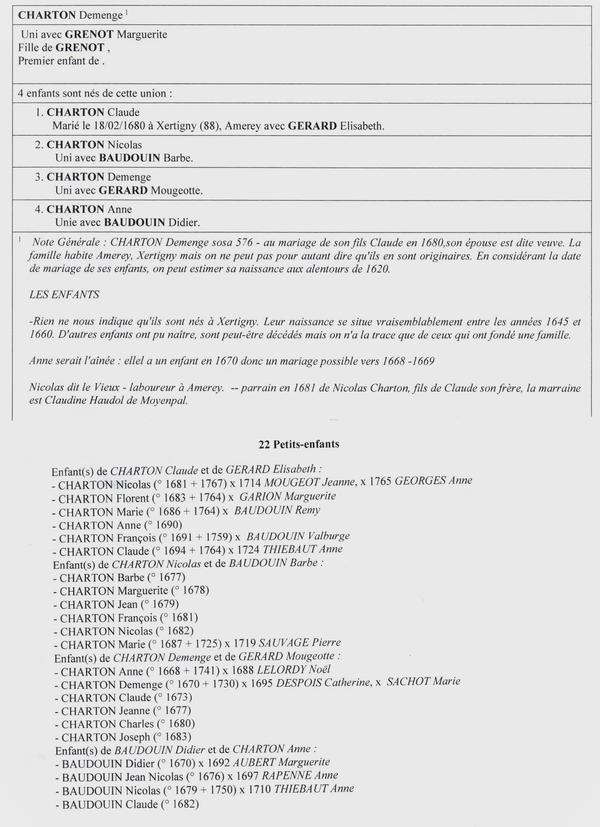

1633-Images de Jacques Callot- commentaire : "Voila les beaux exploits de ces coeurs inhumains, ils ravagent partout, rien n'échappe à leurs mains. L'un pour avoir de l'or invente des supplices, l'autre à mille forfaits anime ses complices et tous d'un même accord commettent méchamment le vol; le rapt, le meurtre et le viol."

1636-Le petit nombre de ceux qui survécurent et qui échappèrent comme par miracle à tous ces fléaux meurtriers, se réunirent dans les églises et y contractèrent mariage sans aucune distinction d'âge, de rang et de fortune; ce qui fit appeler cette année 1636 la Sotte Année, comme le souvenir des malheurs dont elle fut marquée lui conserva longtemps dans l'esprit terrifié des populations le nom d'Année des Croates*

1642-Les fréquentes irruptions de la peste obligèrent à établir de grands cimetières en pleine campagne. D'après la tradition, celui de Xertigny était à la jonction de l'ancienne route de Remiremont avec le chemin de Relainfaing et de la Vaugigotte. Il y a encore une croix gothique dont le piédestal est enterré. On ajoute que c'était le cimetière du couvent du prieuré voisin. Celui de La Rue était, dit-on, au Meix Breyard ou à la Croix du Potel. La croix de l'un de ces cimetières est encastrée dans la façade de la dernière maison du hameau, voisine de la route à gauche en descendant.

Ma fille, quand tu choisiras un mari, ne prends pas un laboureur, car sa vie est à la fatigue et au malheur. Mais Mougeotte ou Marguerite Grenot n'a pas écouté sa mère. Elle se marie avec Demenge dans les années quarante. On ne connaît pas le lieu de leur mariage. Aucun "Grenot" à Xertigny mais ils sont nombreux à Oncourt (29 km de Xertigny). En ces temps troublés, tout est possible.

Demenge vit dans un "feu"

Les feux ce sont les colonnes de fumée qu'on voit le soir s'élever au-dessus des maisons du hameau qui attestent de leur existence. Ils sont un "feu" c'est à dire un ensemble de personnes, liés par le sang ou non qui vivent sous le même toit : c'est le ménage (lequel peut même être élargi aux parents et enfants mariés vivant ensemble) qui servait à la répartition de l'impôt, c'est un foyer fiscal.

Comme le roseau,Demenge plie mais ne rompt pas malgré les champs brûlés, les maisons abandonnées et sans cesse rebâties. Il conserve l'espoir de voir reverdir les prés piétinés par les envahisseurs. Tout est menacé, tout est à défendre, tout est à recommencer mais qu'importe, maintenant,il a un avenir : une famille.

Ainsi va la vie de Demenge et au curé de sa paroisse qui est venu l'exhorter sur son lit de mort, peut-être lui a-t-il dit comme le diront peut-être beaucoup de ses descendants : "Je ne veux pas vous contrarier, Monsieur le Curé, mais je ne crois, moi, qu'à un Dieu; mon Dieu, c'est le Dieu-fiente qui fait venir les moissons."